Depuis quelques siècles que les Comoriens ont abandonné la toile de jute, le coton qu’ils tissaient grossièrement et les fibres de bananiers, la mode de l’archipel se nourrit de multiples importations. Résultat : une culture vestimentaire riche et fluctuante, qui n’a pas fini d’évoluer. Fatuma Elyas, styliste, fait le point sur quelques éléments essentiels de la mode féminine. Article paru dans le n°47 du journal Kashkazi.

« Le mawa (tissu en coton imprimé de fleurs) et le kaplane viennent d’Afghanistan et de Turquie. Le mkumi (lignes et carreaux rouges et jaunes) vient d’Inde. Le subaya (tissu à rayures et franges) fait partie de l’habillement des Ougandais. L’ikoyi, le pagne d’origine yéménite, que les hommes enfilent pour danser le shigoma, se porte aussi chez les Masaï en version colorée. J’ai même retrouvé sur les foulards tsiganes le motif d’un tissu qu’on utilise à Anjouan pour les mariages ! » Fatuma Elyas a vécu en Ouganda, à Moroni, et tient aujourd’hui un atelier de couture à Passamaïnty, à Maore. Elle s’amuse à retracer l’arbre généalogique touffu de la mode comorienne et sourit : « Ici, on parle de nos vêtements traditionnels comme s’ils n’existaient nulle part ailleurs, alors qu’à l’autre bout du monde, des gens portent les mêmes tissus, le même type de tenue ! » Même la jute, rappelle-t-elle, portée un temps par ceux qui n’avaient rien d’autre, venait de Zanzibar…

Images empruntées à des collections privées.

Influencées essentiellement par l’Afrique et par l’Orient, les Comores ont coulé leurs multiples importations vestimentaires dans le moule d’une authentique tradition. Mawa, mkumi et subaya ont perdu leur caractère étranger pour s’intégrer dans un système social typiquement comorien. Loin de leur pays d’origine et de fabrication, ils ont acquis ici une signification différente de celle qu’ils avaient là-bas, et parfois une valeur qui paraît incongrue dès que l’on franchit les limites de l’archipel. C’est le cas du mawa, ce tissu bleu marine décoré de motifs floraux orange et rouges, de style plus oriental qu’africain. Les femmes le portaient autrefois en utsunga, un pagne qui couvrait la poitrine et que l’on resserrait à la taille. Elles ne s’en drapent aujourd’hui qu’à certaines occasions, et il n’est plus vendu que dans quelques boutiques. « On le trouve difficilement. Il est tellement valorisé qu’en Grande Comore il est vendu très cher alors qu’il ne coûte rien à l’extérieur. Le coupon est vendu 30 euros ici, 5 ou 6 fois plus qu’à Maurice », observe Fatuma.

Solidement implantées, les coutumes vestimentaires comoriennes sont pourtant relativement récentes. La tradition orale comme les récits de voyageurs décrivent une population à l’habillement rudimentaire. « Avant l’introduction du métier à tisser par les maferembwe[1], les Comoriens s’accommodaient de feuilles de bananiers et de peau de bête », rapporte ainsi Moinaecha Cheikh dans Ya Mkobe. « Les hommes se couvraient les parties intimes et les femmes se souciaient de se couvrir la poitrine aussi. Après le XIe siècle », poursuit la linguiste, « vinrent les maferembwe tisserands ; les étoffes qu’ils confectionnaient à base de coton et de fibres de bananier n’étaient portées que par les plus aisés. Ces étoffes étaient aussi bien portées par les hommes que par les femmes ; en pagne, en boubou et en écharpe. Pendant la même période, les plus pauvres portaient les sacs qui ont contenu du riz ou de la farine, décousus et portés en pagne, et les nattes. Il faut noter que les maferembwe n’avaient pas les moyens de produire des étoffes en grande quantité (les techniques étaient rudimentaires, et la quantité de coton était assez limitée). »

Images empruntées à des collections privées.

Les maferembwe ayant précédé les Chiraziens, le principe du vêtement n’aurait donc pas été introduit par les musulmans comme le veut une tradition orale qui valorise largement la civilisation arabe. En revanche, l’arrivée des Chiraziens semble coïncider avec une sophistication de l’habit. « Selon l’imam du sultan Abdallah, les premiers musulmans venus trouvèrent l’île habitée par des sauvages », indique Masséande Chami Allaoui dans Ya Mkobe. « Ils fuyaient à leur aspect, n’avaient ni arme, ni vêtement, se nourrissaient de fruits, de cochons marrons et de cabris qu’ils tuaient à coups de bâtons. » Le manuscrit de Saïd Ahmed Zaki, continue l’auteur, « indique qu’au XIVe siècle au moment de l’arrivée des Chiraziens, l’habillement se réduisait à peu de choses : « Hommes et femmes se vêtaient de morceaux de peaux ou de certaines feuilles d’écorces d’arbres qu’ils attachaient avec une corde en face, juste pour masquer les parties sexuelles. » « Même si l’on doit relever la dimension idéologique des traditions et de certains manuscrits, il faut reconnaître que tout concorde à confirmer, que malgré les différents apports et jusqu’à maintenant le vêtement aux Comores reflète l’histoire d’une culture qui a reçu en profondeur l’empreinte de l’islam », conclut Masséande Chami Allaoui.

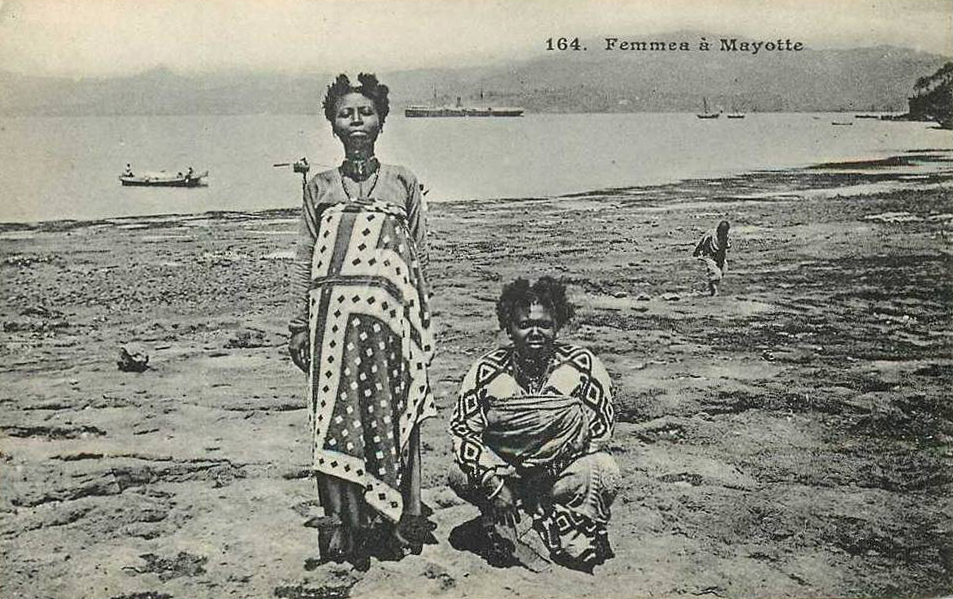

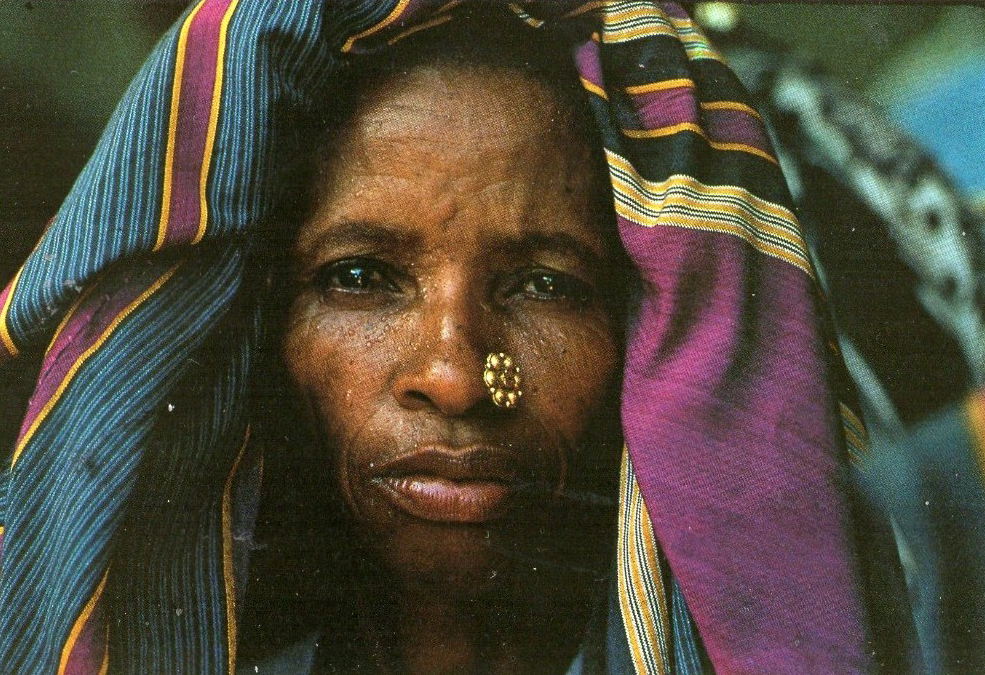

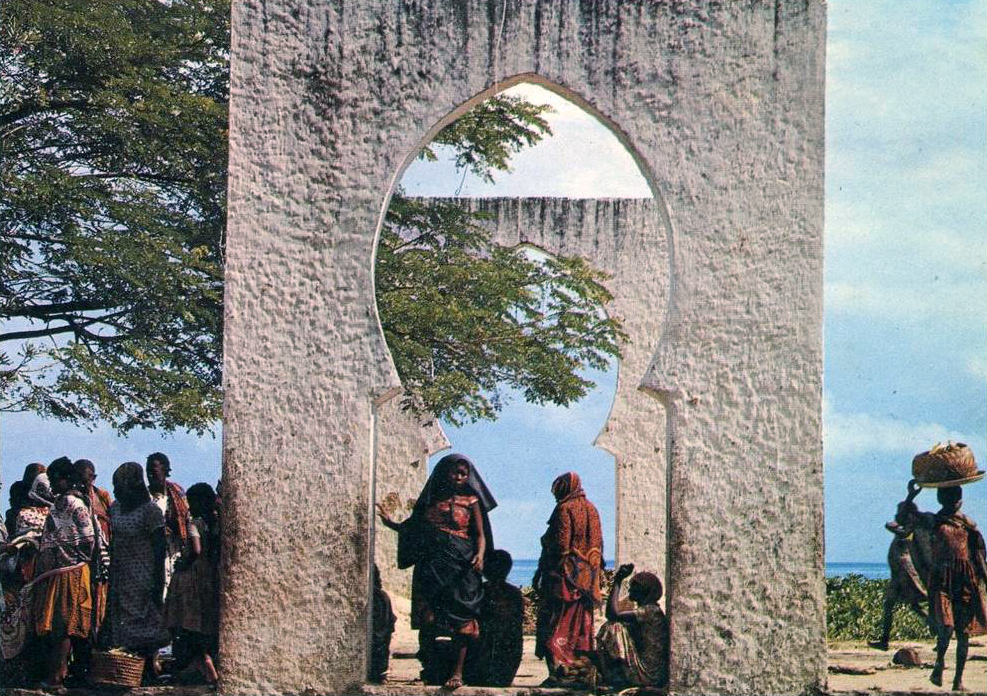

Une empreinte qui a cependant laissé à la population comorienne une marge de manœuvre suffisante pour intégrer les vêtements arabes à des pratiques plus coutumières que musulmanes, et donné à la plupart des femmes la liberté de jouer avec les codes vestimentaires. La variété des tenues féminines d’inspiration traditionnelle ou religieuse, aujourd’hui encore, en dit long sur le caractère insaisissable du statut de la femme comorienne, et du mélange de contraintes et de libertés auxquels elle est soumise. A la fin du XIXe et au début du XXe, tandis que les aristocrates musulmanes, imitant le mode de vie zanzibarite, vivaient cloîtrées et se voilaient le visage pour sortir, la tenue des femmes ordinaires n’avait rien d’austère. L’utsunga, porté selon Fatuma Elyas jusqu’aux années 1970 par les femmes ayant fait le grand mariage, s’attachait sur la poitrine et laissait nus les épaules et le décolleté, dissimulés seulement par « de grands colliers en ambre ou en or, et un pagne posé dessus. » Ce contraste entre les tenues existe encore aujourd’hui dans les vieilles cités, où les femmes d’un certain âge de familles bourgeoises continuent de porter le bwibwi, sorte de cape noire dont la « capuche » s’attache sous le menton.

Images empruntées à des collections privées.

Pendant ce temps, les vendeuses du marché, souvent de la même génération, arborent des robes satinées à manches ballons et autres pagnes négligemment noués. Quant au saluva des « Mahoraises » et « Mohéliennes », digne héritier de l’utsunga, il met en valeur leur poitrine plus qu’il ne la dissimule… Un même vêtement permet de se dérober aux regards ou au contraire de les attirer : ainsi le chiromani, qui, avant la révolution d’Ali Soilihi, ne laissait apparaître que les yeux des « Anjouanaises », a maintenant la faveur des jeunes filles. La styliste Sitty Sagaf en a fait l’expérience : « J’ai essayé de lancer des capes en tissu shiromani, pour proposer quelque chose qui tienne en place. Mais on préfère laisser apparaître une épaule, avec juste une bretelle ! » Même nonchalance chez certaines adolescentes qui ne sortent plus sans leur tenue islamique, manteau sombre à capuche ou tunique et foulard, le tout enfilé sur un jean… et parfois, rare audace, sur un pantalon largement fendu. Symbole de ces clins d’oeil vestimentaires chers aux Comoriennes, le leso ou nyambawani, souvent orné d’une phrase shikomori écrite en caractères latins. « Le leso est un tissu du pays bantu, on l’a au Mozambique, au Swaziland, au Lesotho, en Tanzanie », indique Fatuma.

« C’est une question de tendance. Avant le leso, il y a eu les tissus Tahiti, motif Bora Bora, les tissus genre nylon… Sur le leso, il y a toujours un mot, de sagesse ou de dévergondage. Il se vendra beaucoup plus facilement en Tanzanie, si son message répond à une préoccupation de la société : des histoires d’amour, des messages d’éducation. Les Comoriens font moins attention. Avec la modernisation, le leso est devenu un matériel de base pour la confection des vêtements modernes, surtout à Ngazidja. Il y a une dizaine d’années, c’était devenu très fashion. » Les robes à jupe ample et à manches plates ou bouffantes, mettant en valeur le dessin du leso, courent les rues de Moroni. « Ce sont des robes considérées comme vieillissantes, pour les femmes d’un certain âge. Elles font plus respectable, avec le voile assorti. » Les jeunes filles et jeunes femmes préfèrent la « jupe sirène », serrée aux fesses et évasée en bas, avec corsage assorti, à la manière des Gauloises d’Astérix et Obélix, qu’elles étrennent en particulier quand elles prennent l’avion. De leur côté les femmes mahoraises font plutôt évoluer le tissu de leurs saluva, troquant le coton contre des voiles légers en provenance de Dubaï. Toujours aussi perméable aux influences extérieures qui l’ont fait naître, la mode comorienne fait de la résistance, malgré la généralisation des tenues occidentales. Sa diversité lui permet de digérer un maximum de nouveautés. À l’image de la culture de l’archipel, elle fait bouillir sa petite marmite au carrefour des civilisations…

Lisa Giachino.

Pour en savoir plus, lire Ya Mkobe n°4 (1990, CNDRS), ainsi que le mémoire de fin d’études de Safiat Mahamoud à l’École Supérieure de Mvuni.

[1] Acteurs de la période où la société de type bantu était divisée en clans dirigés chacun par un fe.

KANZU. « Spécialité anjouanaise, il comprend un saluva et un haut avec manches doublées systématiquement. Avec ses avant-bras serrés, sa coupe Coco Chanel, au ras du cou, il pu se conserver et garder son prestige. Une femme qui s’habille comme ça ne passe pas inaperçue. Des femmes le font dans de la soie, sinon il est taillé dans du leso. Des Domoniennes sont spécialisées dans le kanzu aux multiples leso. Elles enlèvent les motifs de chacun pour en faire deux ou trois. C’est un travail énorme. Le passepoil, qui borde le cou et les manches, est fabriqué artisanalement. Par contre, les finitions intérieures ne sont pas très importantes. »

UTSUNGA. « C’est un grand morceau de tissu porté sans qu’on le couse. Il est accroché au-dessus de la poitrine, le décolleté est dégagé, derrière ça pend. Les épaules sont nues, couvertes de grands colliers et d’un pagne posé par-dessus. Les femmes qui ont fait le grand mariage l’ont porté jusqu’aux années 1970. Maintenant, on ne le porte que dans des occasions bien précises. »

SUBAYA. Avec ses rayures orange, jaunes, rouges, et ses franges, ce tissu fait partie des vêtements de cérémonie comoriens, mais aussi de la garde-robe ougandaise.

VOILE. « Le vêtement issu de l’islamisation est venu d’Afrique de l’est. Les femmes les plus nobles étaient complètement voilées, les moins nobles portaient leur voile attaché sous le menton… Le bwi-bwi s’est implanté surtout chez les femmes des côtes, comme à Bangwa où l’influence de l’Afrique de l’est est forte, mais aussi à Mitsamihuli, Fomboni, Washili, Mboitwemba… là où se trouvent les érudits. Les jeunes filles qui adoptent le voile noir préfèrent une version plus moderne que celle du bwi-bwi. »

SALUVA. « Il y a eu beaucoup de progrès au niveau du saluva de Mayotte, il n’est plus seulement en pathi, ce coton à fond blanc et motifs rouges, bleus, oranges. Il y a beaucoup de variété dans les tissus qui viennent souvent de Thaïlande ou de Dubaï. Voile brodé ou cloqué, soie… maintenant la tendance est au tissu africain produit spécialement pour Mayotte et Madagascar, avec les mêmes motifs, mais plus légers. Il existe aussi des saluva prêts-à-porter cousus à Madagascar. »

SHIROMANI. Selon Moinaecha Cheikh, le mot shiromani (à la manière de Romani), la mère de la princesse Rumani, à Ndzuani, avait conçu un drapage aux couleurs de la royauté, rouge et blanc, sous forme de mouchoirs collés ensemble, derrière lequel se cachait la princesse. Les jeunes filles quand elles se mariaient s’habillaient à la manière d’une princesse de leur choix. C’est de là que viendrait cette tenue bicolore omniprésente dans les rues de Mutsamudu et Domoni… « Le shiromani reste un bijou à Anjouan. Un bijou qui ruine les ménages. Tous les jours il en sort et il faut être à la page. Seulement rouge et blanc au début, il a très vite évolué. Maintenant il y a du bleu, du vert, et même du bleu et du rouge ensemble. Pendant une période ça a été la mode des jupes très évasées en shiromani.”