Six récits de vie. Des photographies qui posent un nouveau regard sur Marseille et sur sa communauté comorienne. Des illustrations nourries d’histoires d’exil et de retour, des souvenirs et de l’imaginaire d’une diaspora sur son pays d’origine. Le livre a été présenté à Moroni, avec une expo, à l’occasion du Komor IV Festival en 2006. Kahskazi en a fait une recension que l’on reprend ici.

Le livre De Grande Comore, publié par Caroline Fontana, Marion Osmont et Olivier Marboeuf (lire ci-dessous), apporte plus que des témoignages. Pendant que six Marseillais originaires de Ngazidja se racontent, c’est tout un univers qui transparaît. Un univers en équilibre entre deux mondes, avec sa propre mémoire, ses points de repère, ses zones floues et, en quelque sorte, ses mythes fondateurs. Car malgré les différences de génération et de parcours des personnages, ces récits se croisent autour de jalons qui ébauchent une mémoire collective de la diaspora comorienne.

Le marin

Au fond de cette mémoire, se trouve la figure du marin, pionnier de l’implantation comorienne à Marseille. Comme un symbole : après des siècles à voguer dans l’archipel et le canal du Mozambique pour se rendre à Madagascar, Zanzibar ou ailleurs, les migrants s’envolaient à destination de la France. Mais de là-bas, ils repartaient sur d’autres mers pour gagner leur croûte et celle de leur famille…

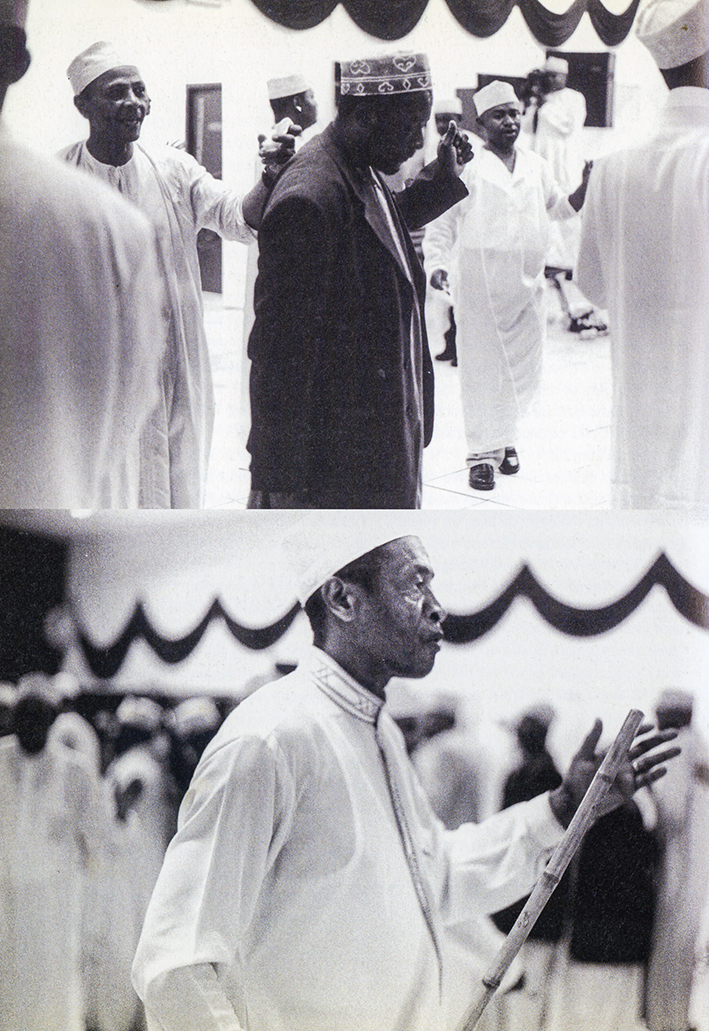

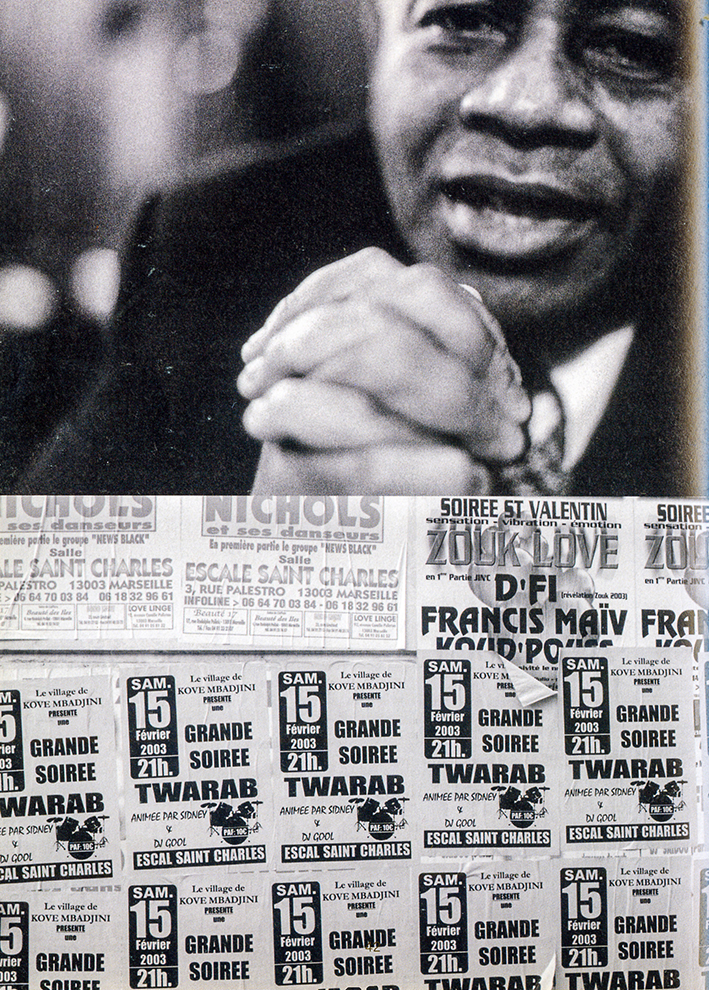

La communauté en fête.

« Ils travaillaient dans les bateaux. Ils faisaient de longs voyages jusqu’à Tahiti, Nouméa, durant six mois, un an, puis ils revenaient [en France] pour un congé d’un, deux ou trois mois, et ils repartaient » raconte ainsi Hamida Msa. « Dans les années cinquante, ils étaient entre Comoriens, ils vivaient toujours ensemble. » Ce fut le cas du père de Hamida : « Il a laissé mes frères et sœurs en bas âge puis il est rentré aux Comores avant ma naissance. Un jour, le bateau faisait escale aux Comores et quand – paraît-il – il a vu mes frères et mes sœurs grandis comme tout, il a démissionné de son travail tout de suite. »

Selon Ali Mzé, ce n’est que des années plus tard que la communauté comorienne de Marseille s’est structurée : « A l’époque, elle était pareille à la communauté clandestine, parce que la majorité des Comoriens naviguaient et ceux qui étaient à terre travaillaient dans un restaurant, dans un magasin, main d’œuvre, comme tout le monde quoi ! »

Madagascar

Souvent, les familles n’en étaient pas à leur premier exil lorsqu’elles elles atterrissaient dans l’Hexagone. Certaines venaient de la Réunion. C’était le cas d’Ali Mzé. « J’avais trouvé une bonne place pour travailler, mais j’ai eu un licenciement, et ma femme a dit qu’il valait mieux aller en France », a-t-il expliqué aux auteurs. Mais c’est Madagascar qui occupe la plus grande place dans l’itinéraire de ces familles nomades. Certains Comoriens de Marseille y sont nés et n’ont découvert les Comores que plus tard. Certains même se sont découverts comoriens une fois en France.

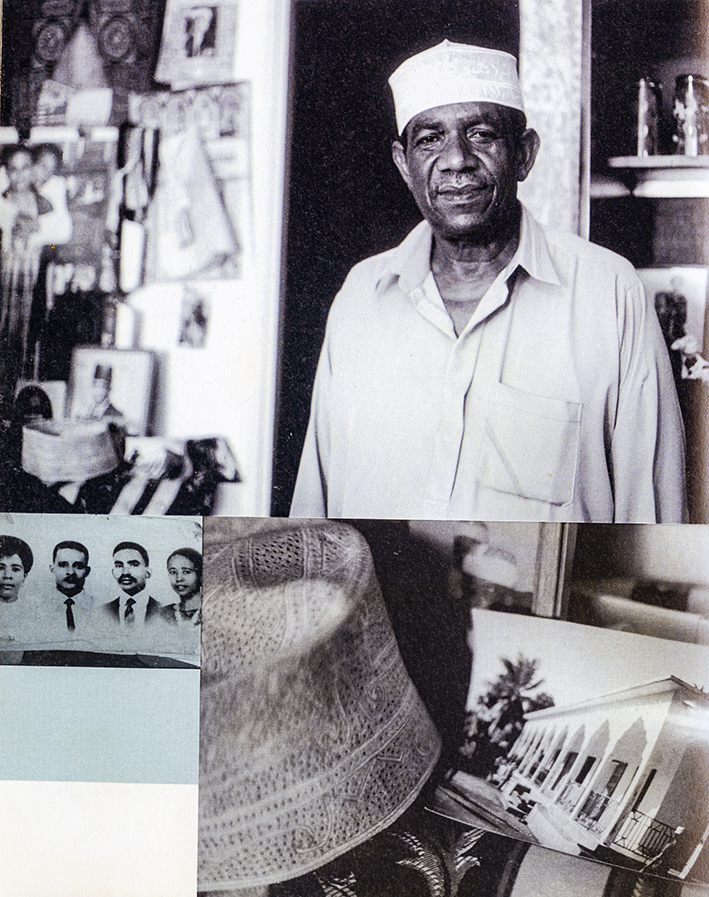

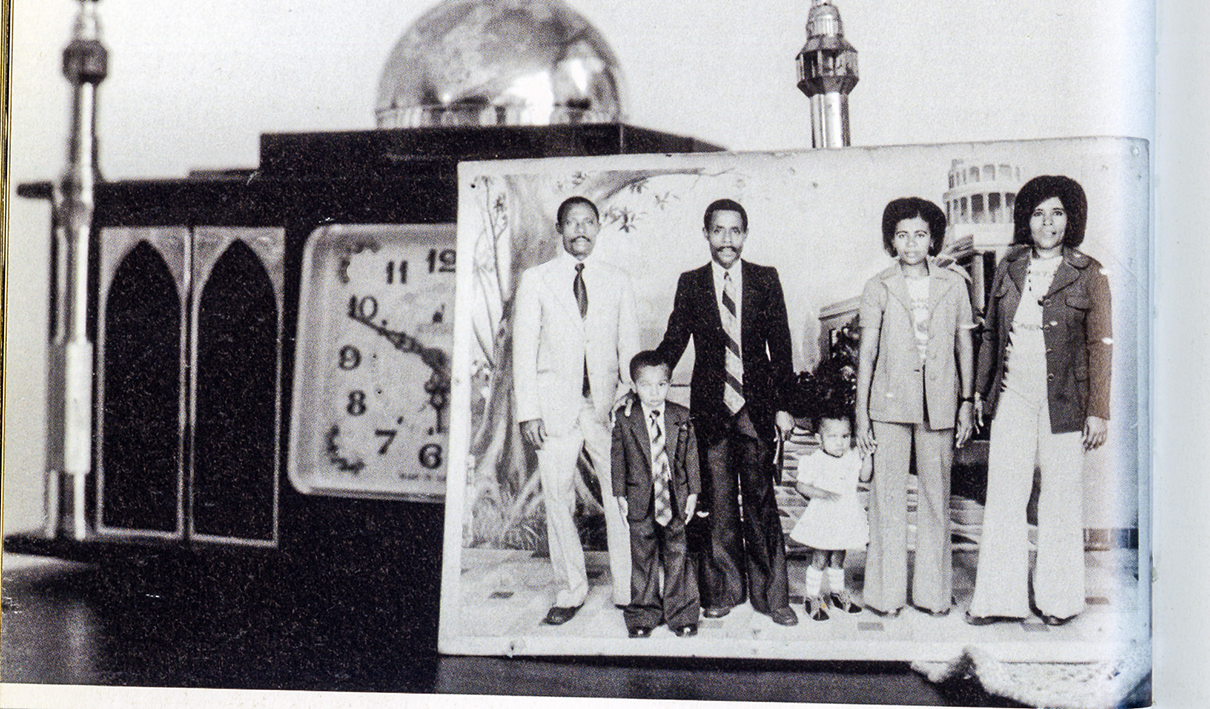

Les souvenirs en image.

Dans le livre, tous expriment de la nostalgie pour le Madagascar qu’ils ont connu, en général dans leur enfance. Un Madagascar qui représentait une première étape dans la quête du mieux vivre… « Mes parents se sont rencontrés [là-bas]. Ils se sont mariés en 1971. Madagascar alors, c’était une sorte de tremplin, comme la France maintenant, pour les Comoriens », raconte un jeune homme, Ali Ibrahima. « A Tananarive, on avait la seule boucherie halal de la ville, ça fait que les affaires marchaient bien. On était dans une sorte de cocon. On allait dans une école privée, et à la maison il y avait des nounous qui s’occupaient de nous. »

La désillusion

Quel que soit leur point de départ, ces petits migrants sont tombés de très haut en découvrant la « Métropole » coloniale, comme le confient Ali Ibrahima et son frère Youssouf. La désillusion a fait partie d’une sorte de parcours initiatique commun. « Moi je suis né français. Quand on est petit, on a une haute image de la France ! » souligne Ali. « J’imaginais avoir en France au moins l’égal de ce que j’avais à Madagascar, les acquis, parce que quand vous êtes à Madagascar, la France, c’est un peu comme quand ici on parle de l’Amérique… c’est un peu le rêve américain ! Quand on est arrivés en France en 83 (…) comme on avait pris l’avion seuls, de l’aéroport on nous a amenés à Paris dans un foyer de jeunes Malgaches et, le soir, mon père est venu nous chercher. À Marseille, je me souviens avoir été frappé par ces vieux immeubles, en arrivant au Panier. Je n’avais pas cette image de la France. Atterrir dans vingt mètres carrés, c’était le choc ! »

Comorienne et marseillaise.

Quelques pages plus loin, le témoignage d’Issouf semble lui répondre. « Qu’est-ce qu’on nous montre dans les feuilletons ? On nous montre toujours des belles familles, belles voitures, belles maisons, bon travail et nous, on s’était mis dans la tête cette idée-là : quand on va aller en France, on va être comme eux ! On n’a même pas cherché à comprendre les ghettos, les bidonvilles, les quartiers, non, ça, vous pouvez le demander à tout le monde de mon âge, les gens qui ont quitté Madagascar, l’image de la France qu’ils avaient, c’était ça ! Moi c’était plutôt la neige, le scooter des neiges, les villas (…) J’imaginais une belle villa et quand on est arrivés ici : catastrophique ! À l’aéroport déjà, il y avait une voiture, mais une vieille voiture, qui est venue me chercher. C’était mon oncle. On arrive à la Savine – on habitait au A1 – on prend l’ascenseur, tout s’arrête déjà, ça sent la pisse, le bloc : tout sale (…) Au fur et à mesure, je me suis aperçu que le rêve s’est envolé. Déjà moi, j’espérais vivre avec des Français, vivre avec des petits blonds. J’arrive, je vois des Arabes, des noirs ! Nous, qu’est-ce qu’on voyait à la télé ? Petits Français, yeux bleus… des Arabes et des Noirs ! »

Le grand-mariage

Mais un seul élément revient dans tous les témoignages : le grand-mariage. Point de repère, il représente pour la première génération un fil d’attache avec leur pays, un élément d’identification primordial, même si certains le critiquent. C’est quand ils parlent du grand-mariage que les membres de cette génération emploient des expressions comme « chez nous, aux Comores ». « Aux Comores, ce qui compte, c’est le grand-mariage. Tout homme comorien doit faire un jour le Grand Mariage pour pouvoir accéder à un rang social. Un homme qui ne l’a pas fait, il a beau faire des études, parfois il n’a pas la parole devant les notables. C’est quelque chose de très dépensier au sein d’une famille, mais c’est aussi une fierté », dit ainsi Hamida Msa. « C’est une sorte de coutume, mais qui permet aussi de souder, de rassembler une famille, des amis. On se soutient pour préparer le grand-mariage, qui a lieu aux Comores. » Et de confier : « Avec mon mari, on a le projet de faire le grand-mariage ensemble. »

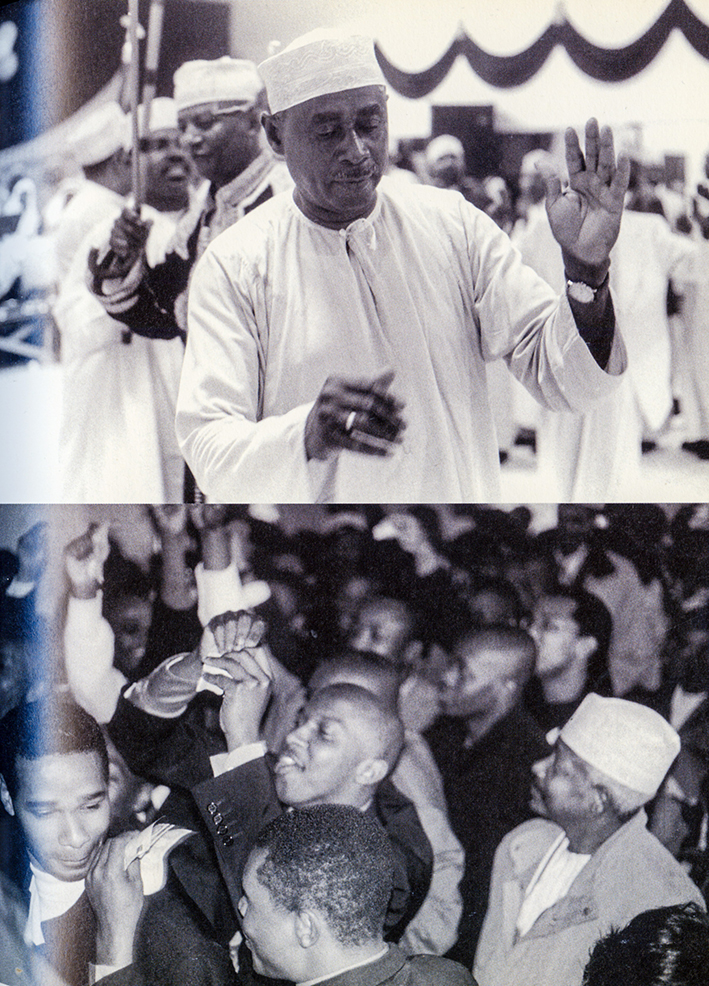

Le pays, la politique et l’espérance.

Ali Mzé, qui a déjà accompli le rituel, a affirmé aux auteurs que « c’est une coutume à laquelle on ne peut pas échapper, les Comoriens qui n’ont pas fait le grand-mariage, ça ne compte pas, il n’y a pas d’honneur ». Autrement dit : pour être un Comorien qui compte malgré l’exil, il faut en passer par là. Comme pour se prouver qu’on appartient toujours au pays. La seconde génération a compris tout l’enjeu de cette tradition pour ses aînées. Mais le grand-mariage cristallise aux yeux des jeunes adultes tout le malaise qui trouble les relations qu’entretiennent leurs parents avec leur terre d’origine, et dont eux, les enfants, veulent se démarquer. Curieusement, aux yeux de chacun des jeunes gens qui se livrent aux auteurs, le grand-mariage a été à l’origine d’une crise pour leur(s) parent(s).

« Le grand-mariage, j’en garde un mauvais souvenir par rapport à mon père. À cause de ce qu’ils lui ont fait surtout », explique ainsi Ali Ibrahima. « Il s’est saigné, il a économisé, il a fait beaucoup de sacrifices pour faire le grand-mariage et, quand il est allé là-bas, il est tombé malade. Il était diabétique. Enfin, on a su qu’il était diabétique, une fois qu’il était revenu… Mon père est costaud. Il devait faire quatre-vingt-cinq kilos et s’il en faisait quarante-cinq le jour de son mariage, c’est un miracle… Il ne tenait pas debout ! Quand tu vois des cassettes où ils l’exposent comme un vulgaire jouet… c’est pour cela que j’en garde un mauvais souvenir. Il est resté trois mois et une fois qu’ils ont eu fini, ils l’ont jeté comme de la vulgaire marchandise dans un avion. J’ai la rage ! Mon père ne dit pas qu’il est déçu, mais on a vu comment il est revenu la première et la deuxième fois aussi. Il a eu un suivi médical et psychologique à son retour. Quand tu épargnes, tu épargnes, tu envoies, tu envoies, que tu vas voir et que là-bas, ils ont mangé ton argent, qu’ils n’ont rien fait… Il ne m’en a jamais parlé, mais je pense qu’il a été déçu parce qu’il a été trahi par les siens. Ce ne sont pas les miens. Dans mon éducation, c’est l’honneur, la parole qui est importante », conclut le jeune homme, qui n’entretient aucun lien avec les Comores.

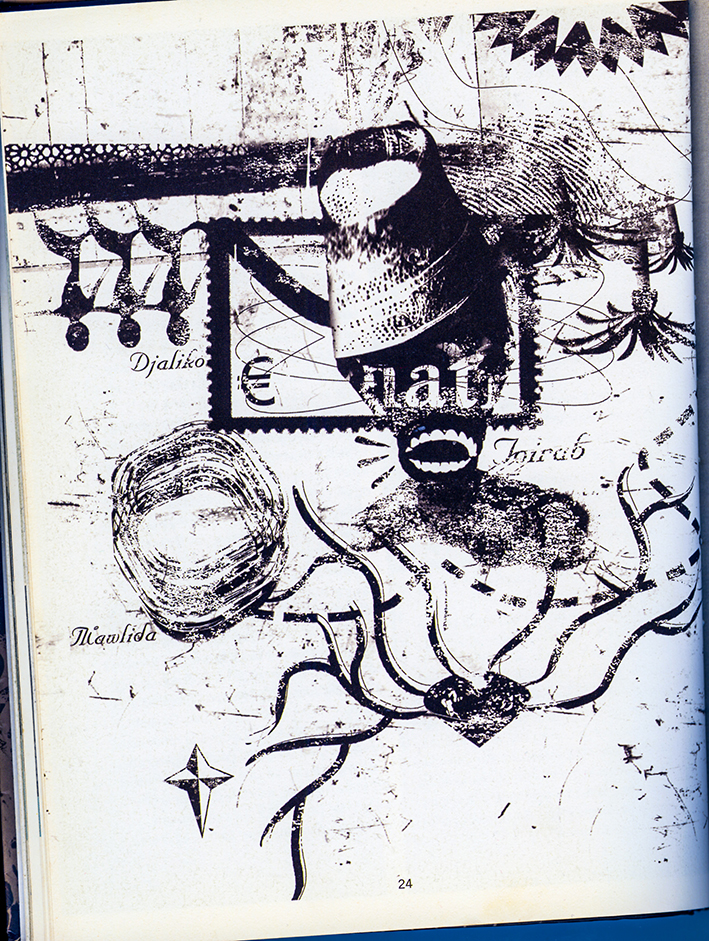

Le grand-mariage, la grande affaire.

Son frère, Issouf, attribue au grand-mariage la séparation de leurs parents. « Mon père est parti avec une somme… je crois dans les cent cinquante mille francs. À l’époque, hein ! Il y a quinze ans ! Il y est allé et c’est de là que mes parents se sont séparés. Ma mère a dit à mon père : « On s’occupe des enfants, le grand-mariage tu le feras plus tard ! » Mon père est allé quand même, après il est revenu et le couple, ce n’était plus ça. Ils ne s’entendaient plus. Là, ils sont divorcés. Voilà. » Le grand-mariage revient même dans la bouche d’Asanad Ibouroi, une jeune fille qui a pourtant grandi coupée de sa culture d’origine. « Le mariage comorien ! Grâce à ça on peut enfin te respecter ! La fille est vierge, le monsieur a beaucoup de sous, souvent, c’est presque un grand-père… Quel privilège ! C’est le grand truc » se moque-t-elle. Pour Asanad, ne pas avoir fait le grand-mariage est l’une des causes de mal-être de sa mère.

« Pendant vingt ans, elle n’a vécu que dans la honte. Elle a été très rejetée, elle se faisait tout le temps critiquer, j’entendais plein de choses. Elle s’est toujours sentie inférieure parce qu’elle ne faisait pas un grand-mariage, parce qu’elle avait quitté son mari, parce qu’elle s’est mariée sans l’autorisation de ses parents et parce qu’elle a eu quand même des amants après son divorce ! » Or c’est encore à travers le grand-mariage que la mère d’Asanad, qui n’a jamais parlé comorien à ses enfants, a tenté de les relier à sa propre culture. « Elle est là, à fuir sa religion, et puis, tout à coup, à nous l’imposer pour pouvoir un peu lever la tête devant sa communauté », critique la jeune fille. « Il y a quatre ou cinq ans, ma mère a expliqué à ma sœur qu’il fallait qu’elle fasse le Grand Mariage : « On va aller aux Comores, on va choisir ton mari ! » Peine perdue ! »

Lisa Giachino

Les deux autrices des textes et photographies du livre De Grande Comore, Caroline Fontana et Marion Osmont, ont tous deux vécu dans le quartier du Panier à Marseille, où habitaient de nombreux Comoriens. « Nous avions des voisins comoriens, mais connaissions mal leur culture » expliquent-elles. « L’implantation récente des Comoriens fait que la communauté est encore relativement fermée sur elle-même ; du côté marseillais, on constate une certaine méconnaissance. Les choses évoluent avec les jeunes de la deuxième génération qui arrivent à l’âge adulte. Nés en France, et pour beaucoup d’entre eux ayant grandi dans les quartiers Nord, quartiers de forts métissages, avec la présence de très nombreuses communautés, ils revendiquent une identité marseillaise ». La découverte de la communauté comorienne a aussi été celle, pour les deux auteurs, de certains quartiers de Marseille : les cités de La Savine, de la Castellane, du Plan d’Aou. « C’est toute une partie de la ville qui s’est révélée à nous à travers ces rencontres. Le livre propose un regard sur ces quartiers souvent stigmatisés, par l’intermédiaire de personnes qui y vivent ». Livrés sans commentaire, comme s’ils venaient d’être dits, les témoignages comme les photographies sont le fruit d’un long travail de Caroline Fontana et Marion Osmont, mais aussi des personnes interrogées qui se sont livrées à plusieurs reprises, ont participé à la mise en scène de leurs souvenirs, de leur cadre de vie et de leur propre image. Le résultat donne envie de suivre d’un bout à l’autre le fil de ces moments vécus.

De Grande Comore, 6 histoires de vie à Marseille, C. Fontana, M. Osmont, Olivier. Marboeuf, Khiasma Editions, 2004. Deux extraits du livre ont été publiés dans les n°34 et 36 du journal Kashkazi, en 2006. Ses illustrations ont aussi été exposées en début d’année dans le cadre du Komor4 Festival, une exposition gracieusement offerte les auteurs du livre.