La dernière création de Salim Mzé Hamadi Moissi était à l’affiche de l’Opéra Bastille, salle prestigieuse à Paris, le week-end du 12 janvier 2024. Un spectacle interrogeant la société comorienne et défend hic et nunc son socle : la femme. Une histoire néanmoins perturbée du mba…

Les belles histoires ont un début. Seule la fin les distingue de ce qu’on y projette à la base. Prenons un chorégraphe hip hop, le meilleur de sa génération, jusqu’à preuve du contraire. On le nomme Seush, Salim Mzé Hamadi Moissi, de son vrai nom. Un agité du bocal, capable de produire plus d’une idée sur la scène des danses urbaines actuelle, voire de faire parler des Comores en l’espace de trois ans sur le réseau culturel français. Un très beau parcours, qui mérite d’être salué. D’aucuns parlent de lui comme d’un ovni, étant donné le rayonnement qui l’a très vite consacré dans ce monde-là.

Il a eu le titre : mwana mtrengweni ! Un titre qui se mérite. Qu’il a su arracher au destin, en cheminant aux côtés du gabonais Arnaud Ndoumba, du français Anthony Egea, avant de chercher à se faire remarquer à Moroni, où il crée sa compagnie Tché-Za, le festival biannuel Ntso Uzine également, avec l’intime conviction que l’heure est venue de sortir la danse de son folklore au pays. Des quatre créations qui vont le confirmer sur cette scène, Soyons fous, créé pour le festival français Cités Danses à Suresnes, est celle qui lui ouvre les portes de l’international. De là on passe à Chiromani, sa dernière créa. Une réflexion sur la femme en milieu matrilocal. Le chiromani est ce tissu à motifs bicolores que portent fièrement les femmes comoriennes. Lui a cherché à en faire une métaphore, sans doute parce que les libertines apprécient de s’engouffrer dans ce tissu pour leurrer les hommes. On n’en dira pas plus…

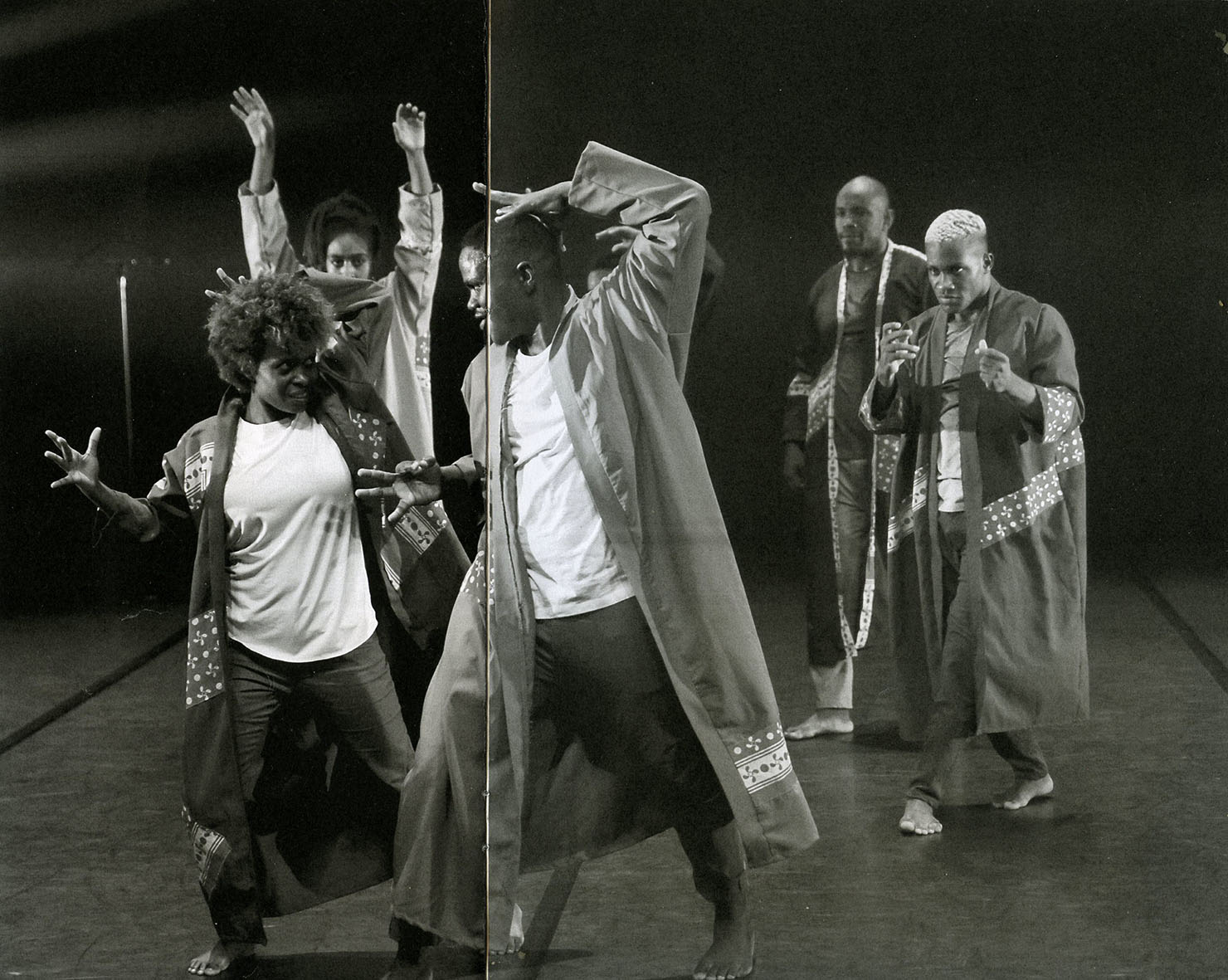

Six des interprètes de Chiromani sur le plateau.

Dans le spectacle, on entend le cri d’une femme, qui, après moult batailles, parvient à évoquer sa passion pour la danse, contre vents et marées : « Emana nilo pvanu leo, ndampvo ndungao izo nandzao »[1]. Une émotion brute, censée émerger du pays profond et du corps d’une persécutée, faisant face à ses détracteurs, devenues multiples. Le public à l’Opéra Bastille s’est laissé happer par ce troublant récit, les rares Comoriens présents dans la salle également. Contre tous les harcèlements subis par la femme : le droit de clamer l’amour de la danse, son art. Au-delà de ce qui met ce public en joie en une heure, une autre réalité qui ne dit pas son nom, que les créations de Seush sous-entendent souvent, de façon peut-être involontaire. L’histoire d’un pays en crise en quête de lui-même. Le fait est qu’il puise dans un patrimoine dont les codes disent sensiblement autre chose, contribuant à faire émerger un autre récit, celui d’une nation défragmentée. Son récit – il faut le croire – en génère un autre, par delà le geste et la générosité de ses interprètes.

Chiromani s’ouvre ainsi sur Seush, debout, sans chichis, face au public. Comme pour dire : « nous voilà, avec nos armes dézingués de colonisés, condamnés à l’errance ». La posture ne serait pas évidente, surtout de la part d’un chorégraphe qui prétend ne pas faire de politique. À l’Opéra Bastille, néanmoins, il faut tenir son rang, à l’aune de ce qui se fabrique sur la scène contemporaine, aujourd’hui. Arrive là une femme, qui aurait pu effectivement camper la nation comorienne. Il semble que le chorégraphe valide cette narration, d’après un échange express qu’il aurait eu avec l’un de nos collègues. Cette femme telle une poule affolée picore dans une cour, pendant qu’une main sur elle, jouant au coq hypertendu, essaie de la dompter. Le vieux combat de l’homme et de la femme ? Rien ne dit qui campe le rôle du serpent dans la fable de ce patriarcat sournois. C’est vrai qu’on imagine des tas de choses autour d’un spectacle. Ce qu’il souligne, ce qu’il raconte. Du monde, de la vision de l’artiste. Une fois les lumières éteintes, le spectateur repart seul ou en famille avec sa propre lecture, et on n’y peut absolument rien. Mais les quatre interprètes qui rejoignent aussitôt la dame sur le plateau donnent à voir en elle une nation qui se dérobe au destin. Rouge à lèvres et rire castrateur pour ces hommes soudain jetés à terre par cette femme, qui les tient en haleine, les acculant tels zombies, tapalant dans la semoule, à contre-courant.

Femme indocile, femme de tête ! Cette femme met tout le monde au pas, tient le tempo comme qui dirait la culotte et marionnettise (ou presque) ces hommes rendus petits à force. Une deuxième femme la suit, reprenant une comptine des temps passés (Mwanamina)[2], à l’époque où ces dames paraissaient condamnées à œuvrer dans l’arrière-cour, sans pouvoir déballer leur trop-plein sur le bangwe. La femme reste le socle de cette société comorienne, quoi qu’on en dise. Comme une enfance qui resurgit, sans crier gare, le chant emporte le chœur avec lui. Un jeu de répons sur fond de deba et de bora se met alors en place. La geste des interprètes féminines respire la joie de vivre, pendant que la rythmique est tenue sèche par les hommes. Seush réouvre le bal par un solo de tambour. On passe de la découverte du premier son à un ballet de tambours rondement mené. On se souvient que ce tambour (ngoma en shikomori) est précisément celui des chants religieux. On se souvient surtout que ngoma signifie aussi la jalousie. Et on se demande si la métaphore n’est pas une manière d’orchestrer un concerto autour des mésententes entre les habitants de ces lunes. Une vision de la réinvention du soi perturbé dans l’archipel.

Extraits de la feuille de salle. Trois îles pour un archipel de quatre…

S’alignent les chants traditionnels. Suri, qui exige l’enjaillement de tous, la veille d’un jour saint, pour un événement scellant des alliances pérennes : « Suri nae nau mwana/ Mwanaecha kudja haileo ye/ Leo yahowa mshelewa djouma ». Suivent d’autres sons puisés dans le patrimoine. « Rila mtsandzani ridja ». Celui-là résonne comme qui revient épuisé de l’assemblée des utopies. Une autre histoire du peuple qui se cherche. La réinterprétation du titre appelle à déborder le cadre fixe d’une simple chorégraphie hip hop. On est dans une expérimentation qui éclate les codes de la danse et joue de l’hybridation jusqu’aux confins du contemporain. Deba, bora, tari, mdiridji. A un moment, on voit s’aligner une suite de danses dans un duo entre deux rives. Deux interprètes en chassé-croisé. Des gestes qui se copient, qui n’arrivent pas à s’incarner totalement, et ce, jusqu’à épuisement. Une femme (le mba hérité de la tradition bantu ?) vient perturber ce numéro de duettistes, rappelant que l’unique point commun entre ces îles se trouve dans les alliances, qui, elles, n’ont pas bougé, malgré l’éclatement actuel du pays. La « femme-nation » rassemble, malgré ce qu’elle endure, au quotidien. Elle continue le combat, porte le kimono de l’inconduite, que l’on associe vertement au djuba, la toge du « notable », éternelle figure de la tradition. Le poids du passé sur ses frêles épaules, elle essaie de tracer un nouvel imaginaire. Mais le rôle de tout créateur n’est-il pas de tracer de nouveaux sillons ? La sororité des kimonos, transformant les hommes sur le plateau en autant de figures féminines, sur une musique d’influence sud-africaine (amapiano ?), rejoint bien ce récit d’une nation qui peine à se faire jour.

Une nation toujours en quête d’elle-même ! Et c’est là que le bât blesse. A l’entrée de l’Opéra Bastille, le spectateur reçoit une feuille de salle, où l’archipel est présenté non pas comme une entité de quatre îles, mais de trois. Un manquement évident à l’histoire comorienne ! Pour les habitués (ce n’est pas la première fois que la troupe revient à l’affiche de ce lieu), c’est la deuxième fois consécutive que le pays est présenté ainsi. Une volonté de l’artiste ? Une mauvaise communication de la part de l’institution culturelle française ou des troubles d’identité pour un artiste qui se cherche opportunément une chance de percer dans le monde des grands ? A Moroni, nous a-t-on raconté, Salim Mzé Hamadi Moissi aurait déjà fait le show sur la scène du Palais du peuple, en se réclamant du blaze de la coopération culturelle française (soft power ?), tout en pointant les manquements de l’Etat comorien à son égard, tout comme il aurait répondu à certains artistes que Maore avait bien droit à sa « liberté ». Un débat miné pour tous les Comoriens, les artistes et les diplômés, en premier lieu. Seush fait partie de ceux qui y travaillent régulièrement. Nyumba yitsiona mwendje… scandent à un moment les interprètes de Masiwa, comme pour souligner qu’une maison sans lumière ne donne aucunement envie d’y séjourner. Et si la maison archipélique s’était déjà effondrée, avec une jeunesse prête à troquer une vie contre un visa longue durée ? A la fin du spectacle, il restera ces quelques phrases que les compatriotes, assis dans le public de l’Opéra Bastille, semblent être seuls à avoir sincèrement entendus. Traduites, elles donnent à peu près ceci : « Pourquoi je suis là/ parce que je crois en ce que je fais ».

Zaza B.

Image à la Une : les artistes célébrant leur succès à l’Opéra bastille à la fin du spectacle, avec le public en arrière-fond.

[1] « Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que c’est le monde que j’ai choisi ».

[2] Une comptine d’enfance réapparue, il y a quelques années, dans l’album Chants de femmes des Comores de Zaïnaba (Buda Musique).