L’artiste publie son premier livre aux éditions Kalamu & KomEdit : Tsiono zindji. L’occasion de (re)tracer la perspective, située entre les années msomo wa nyumeni et le big succès d’un des auteurs les plus prolifiques de la chanson comorienne. Quarante années de textes dans une histoire musicale que personne n’a encore pris la peine de raconter.

Quatre préfaces et un récit ! L’un des paroliers les plus inspirés de l’archipel en avait probablement besoin ! Non pas qu’on n’ait des doutes sur son parcours, mais de le suivre dans cet exercice permet de prendre du recul et de mieux intégrer sa propre logique. Car qui ne connaît pas son histoire ? On le sait sorti du ventre du msomo wa nyumeni, on l’imagine ensuite biberonné par les tenants d’un twarab classique, dont le plus illustre fut Maabad’Amze, on l’affirme enfin bâtisseur de la new pop des années 1980, avec sa reprise en main du groupe Ngaya et son engagement au sein de la petite fabrique de Studio 1, grâce à qui il a pu customizer une partie du son archipélique, à coup de claviers et d’envies débridées. Au club des amateurs, les adulescents d’aujourd’hui vous citent – sans le moindre bugg – des refrains entiers, qui remontent jusqu’au premier album (Mdjewiri), coproduit avec Daniel Yvon.

Un jour, quelqu’un ira écrire « il a vécu, et bien vécu » sur une stèle à Moroni, en sa mémoire, mais lui, vivant, se contente de cette simple phrase (Tsiono zindji), pour signifier le poids du vécu, ainsi que le corpus amassé, à force de tordre les mots, au nom d’une vieille poétique que d’aucuns auront dû mal à traduire en « genre », avec les codes et les usages de l’époque. Son écriture surgit du silence et de cette rage enfouie, qui se confond avec le shinduwantsi, tout en voulant raconter le pays profond, à demi-mots. Salim Ali Amir, désormais consacré maestro d’entre les maestro, n’a peut-être plus besoin d’être présenté comme le premier venu d’un bal de samedi’llahi. Mais les quatre billets, servis en avant-propos de ce qui lui sert de premier livre ne seront pas de trop pour saisir l’envergure d’une œuvre habilement écrite depuis les années 1970. C’est à cette époque, en effet, qu’il apprend à surprendre son semblable en plein rituel de mawlid par la seule clameur de sa voix de futur crooner.

Siyasa bodjo.

Moussa Said Ahmed, historien, signale un titre, qui l’aurait projeté au-devant de la scène : Asubuhi bada min twalantihi. Ou quand l’aube déferle sur l’humanité et devance l’espérance. Une étoile était alors née, mais nul ne pouvait l’expliquer dans un monde se finissant, où le top des tops consistait à penser à sa gueule, comme un égotiste. Une chose que Salim ne pouvait comprendre, engoncé qu’il était dans les habits du msomo wa nyumeni, là où l’on apprenait à forger des fraternités durables. Du passé, le présent s’en empare et le broie. Au début des années 1980, lorsque Salim s’emmêle dans les rets de la révolution promise par cette jeunesse prétendument communisante, Ngaya lui offre le droit de s’extirper du folklore, en troquant sa flûte en plexiglas contre un clavier – un instrument vite devenu fétiche – et en l’aidant à retravailler à reculons son poème old school, qui, sous couvert de célébrer l’amour, interroge les valeurs fondatrices de la patrie : Mahaba. Il perturbe alors son monde, un peu comme lorsqu’il brandit l’obscurité en plein jour dans la chanson Ngoma[1].

Jamais un artiste n’aura marqué autant les siens de son vivant, affirme Moussa Saïd Ahmed dans sa préface. Ce qui est sûr, c’est que la scène moronienne n’adoube jamais autant « ses » saltimbanques. Ils doivent être une poignée à bénéficier de ce droit. Et sans doute que Salim appuie bien sur les maux rongeant cette micro société en profondeur. De l’esclavage qui ne dit pas son nom (Mpambe) à l’égoïsme triomphant (Mkahaece), de la dignité du dominé (Palestine) à l’enfance menacée (Mtsilatse owana), du citoyen oublié (Siasa bodjo) à la mise en question du legs (Anda), on découvre son envie d’épouser les contours de la complexité d’un archipel déconstruit. « Rien dans ce qui fonde la société et l’homme comoriens, sa dignité et qui l’incite à s’améliorer, n’aura échappé à la plume de celui dont la longueur de la carrière n’aura jamais eu raison de la détermination et de la fougue à défendre ce qu’il croit défendre » écrit Madjuwani Hasani, journaliste à Al-Watwan, également appelé à la rescousse dans ce qui figure une introduction à l’introduction. Il signe en effet la seconde préface de cette anthologie des textes de Salim, à la suite de Moussa Saïd.

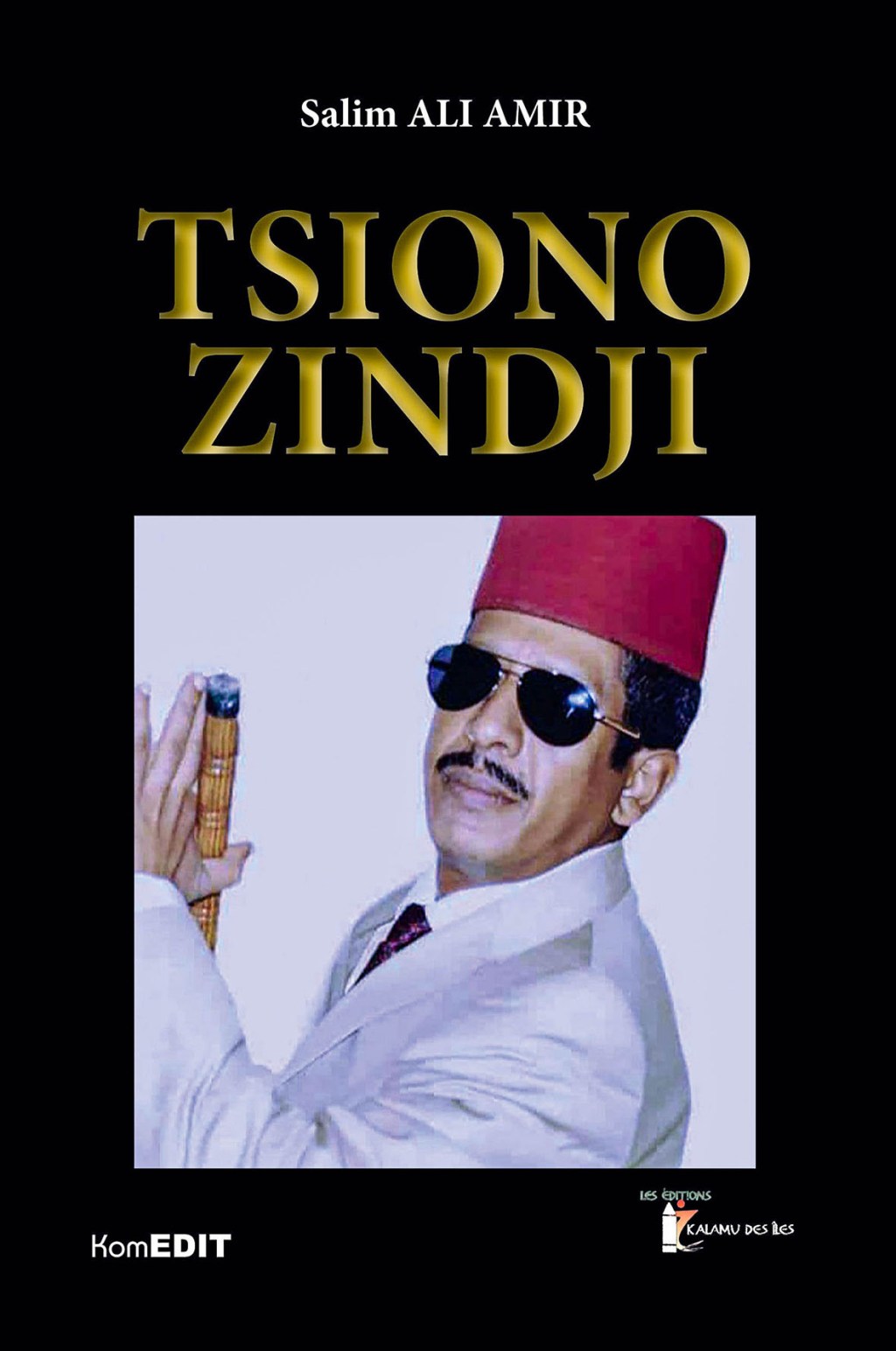

Salim Ali Amir au temps du mouvement Msomo wa nyumeni. Le dernier album, paru en 2019.

Peu de créateurs « auront été aussi prolifiques » selon lui, et « jamais œuvre d’artiste aura été « une » avec sa société et ne l’aura aussi profondément marquée », poursuit-il encore. Dommage que personne n’ait pensé à convier dans ce travail de mémoire les anciens du Woda : le premier fan-club d’une star locale à caractère véritablement national. Créé à la fin des années 1980 par Mohamad’Aboudou, Ahmedi Mze Soilihi, Abdallah Ahmed Saïd, il rassemblait toute une jeunesse de la capitale, venant garantir l’ambiance aux concerts de Salim Ali Amir. Entre la scène et le public, il y avait toujours ce groupe, qui chauffait la salle pour mieux l’avwayaje[2], tout en se déhanchant à la manière du Vié-jène _ un ami de l’artiste, Msahazi de son vrai nom, connu pour avoir été vendeur de brochettes au quartier Al-Camar, boucher au marché Volo Volo, et surtout consacré pour son humour décalé de « como-français ». C’est lui qui énonçait « la-chose-avant », pour dire qu’il fallait payer avant d’être servi. Salim avait promu sa danse de diable décousu que le Woda avait ensuite repris dans les concerts pour mieux accompagner sa geste, dans les scènes locales.

Un des anciens du Woda, Mohamad’Aboudou parle ainsi de la fameuse tournée de Mutsamudu, où certains des membres du groupe quittaient leur île pour la toute première fois de leur existence. Il y avait celui, qui, enfermé dans les toilettes du Shungi (le nom du bateau) en est sorti, en pleine mer, hurlant nde montsi en slogan, comme pour saluer le fait que c’était sa première sortie hors du terrier. Appartenir au Woda, c’était prendre part à la naissance d’un divertissement nouvel âge pour l’époque. C’est le Woda, semble-t-il, qui célébra le premier MASA de Salim Ali Amir & Ngaya, à son retour d’Abidjan. Ils accompagnèrent ainsi l’ascension du maestro, bien avant ses groupies d’aujourd’hui. Ils auraient produit un excellent témoignage pour ce livre, qui manque cruellement de contextualisation. Certes, il ne s’agit que de textes avant tout, mais ceux-ci correspondent à des moments d’histoire, qui auraient mérité d’être racontés. Dans la troisième préface, S. M. Abdérémane Wadjih, anthropologue, instille une frontière entre les mamba-habari et les madjipva-habari. Entre ceux qui annoncent les nouvelles et ceux qui les subliment. Salim Ali Amir fait partie des seconds d’après lui. Son chant dépasse les frontières supposées de la beauté. Ses mots réinventent le monde, au-delà de ce qui se conçoit. Woda aurait pu en remettre une couche…

Une photo du maestro au temps des kaswa’idi. Les périodes de compagnonnage avec Daniel Yvon sur scène. Les fondateurs de Woda, son fan-club de la fin des années 1980: Mohamad’Abdou, AhmediMze Soilihi et Ahmed Abdallah Saïd, lors d’un concert de Salim Ali Amir sur une plage de Ngazidja. Une photo de Ngaya et des jeunes de Moroni en tournée à Mutsamudu avec Salim Ali Amir en 1993.

Abdérémane Chanfi, poète et parolier du msomo wanyumeni, troisème préfacier, s’adresse, lui, à l’homme, qu’il a bien connu, fidèle comme en musique, « constant dans ses engagements ». Il rappelle un petit nom au passage – Selmo – et le sacralise : « We nde shiyo ». Il évoque le temps de la clandestinité, où ils se retrouvaient chez les uns et les autres pour écrire des chansons patriotiques : « Lorsqu’on se réunissait chez toi, c’était toi le benjamin, sur une douzaine de jeunes ». C’était le temps de l’utopie, des fraternités durables, de la volonté commune de se projeter dans un monde meilleur. « L’expérience aidant, notre duo s’est dégagé du lot. Toi sur la musique et moi comme parolier, confie-t-il. Une troisième personne nous était nécessaire : l’instructeur politique ». Pour garder la ligne du mouvement, assurément. Les militants et leur sincérité avaient leurs matons, comme d’autres en prison. Quand on en sort, on sait le sens de l’utopie et on n’oublie surtout pas de le chanter. Adéré Chanfi – son autre petit nom à lui – lui garde toute son admiration : « tu as pris de l’assurance, tu as pris ton envol, tu as tracé ta voie. Tant pis pour les envieux, tant mieux pour tes fans. Je suis de ceux-ci et je m’en réjouis ». Il conclut son avant-propos par ces mots à l’égard de Salim : « J’estime, sans te jeter des fleurs, qu’un coup d’œil au rétroviseur est salutaire ». Ce livre permet en effet de rétablir une perspective depuis les années de lutte du msomo wa nyumeni à nos jours, malgré cette époque, qui se complaît dans l’oubli.

Pour qui se souvient, Salim Ali Amir professait dans Mdjuzi au sujet de cette lente déroute du poète, qui n’était plus porté que par la course à l’argent, oubliant les communs[3]. Salim Ali Amir a beau analyser l’audace du créateur plus tard face à l’adversité dans Wapvandzi, il sait que les temps sont rudes. Les géants d’hier, que l’on ne rencontrait qu’à l’ombre des niches, avec leurs barbes de maquisard et la peur au ventre, ont perdu jusqu’à leurs repères et slogans (Msomo wa nyumeni), pendant que l’insoumis ou l’indocile (Msubuti) s’efface du paysage, réduit à la mendicité. Le désir n’est pas mort, s’écrie-t-il dans Tsiono zindji _ la chanson éponyme[4]. Mais « tellement de choses ont été tues », par ailleurs! Le livre établit ainsi une frontière entre l’avant et l’après. Il débute en 1985 et trace une ligne entre le passé aveugle d’une jeunesse consciente et les limites d’une génération que le néolibéralisme a fini par avaler sur le chemin. Salim Ali Air appartient possiblement aux deux mondes. Mais où est passée l’utopie ? Suffit-il de la mettre en chanson pour l’incarner ? La société, à force de cumuler « mécontentements » et « frustrations », n’a plus que ses yeux pour s’oublier dans la fange. Tsiono Zindji, tout en obligeant le lecteur à rendre un hommage au shikomori – aucun des textes n’est traduit volontairement en français, comme une invite à rencontrer les histoires dans la langue où elles ont été vécues – est une traversée de ces 40 dernières années pour quiconque vit dans cet archipel au passé déconstruit. Merci maestro…

Soeuf Elbadawi

[1] « Mtsike dja wami/ Naona hidza mtsana/ Nelatsa zembenye zinipvirao/ Tsihea muyo – ha upva sheo/ Tsihala emandza », P.61, 1989.

[2] Pour mieux l’enchanter, la faire voyager.

[3] « Mdjuzi harenge zamu ngudjifahari/ Mabandani nguremeo watsona hari/ Ngwandzo mali », P.74.

[4] Tsiono zindji est le titre de son dernier opus, paru en 2019.