Aujourd’hui, on s’inquiète de ce que devient le CNDRS, la maison mythique de la documentation et de la recherche aux Comores. Peu de gens connaissent pourtant son histoire et ses débuts. Quand Damir Ben Ali, sortant de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), porté par son étude sur la musique et la société dans l’archipel, faisait des pieds et des mains pour faire advenir ce qui n’existe pas. D’abord chargé, au sein du Secrétariat Permanent à l’Enseignement de base[1], de la sensibilisation des parents et des enseignants, aux problèmes liés à l’enseignement, il réalisait des émissions où les Anciens venaient parler des traditions orales à la radio, avant de se lancer dans l’aventure du Centre National de Documentation et de Recherche sur les Comores en janvier 1979. Nous avons retrouvé cette interview, accordée à l’époque à la Revue Recherche, Pédagogie et Culture (n° 5897 de juillet-septembre 1982), à l’époque. Il est intéressant de voir comment se sont déroulés les premiers pas de cette histoire…

Vous êtes l’auteur d’une thèse sur « Musique et société dans l’archipel des Comores »[2]. Pouvez-vous nous dire sur quels genres vous avez particulièrement travaillé ?

J’ai d’abord procédé à la collecte des différents genres musicaux qui existent aux Comores, par exemple les chants de danse, les chants de méditation, qui sont vraiment les archives orales des familles. Lorsqu’il y a un événement important dans la famille, une vieille personne compose une chanson pour fixer cet événement dans la mémoire collective. Dans les familles, les villages, et même dans les communautés, beaucoup plus vastes, on trouve des chants variés et politiques sur une musique lente. Il y a aussi les chants de métiers. Tous les corps de métier en ont pour rythmer le travail. Il y a également les musiques de danse organisées pour les mariages ou toute autre occasion de joie. Chaque événement est occasion de musique, parce que c’est le moyen d’expression le plus courant et le plus travaillé par les Comoriens. Cette étude m’a permis de dégager une certaine philosophie de l’organisation de la société, des fonctions des différents personnages. Certaines chansons correspondent à certains groupes d’âge et font ressortir l’activité de ces groupes, les mœurs, les coutumes. Il y en a d’autres, qui rappellent des événements historiques : la victoire d’un sultan, une décision royale importante, considérée comme une révolution, parce qu’elle a changé l’ordre des choses, la fondation d’une dynastie, etc.

Je pense qu’à travers la chanson, on connaît mieux la société comorienne.La structure d’une ville comorienne est toujours modelée par les occasions qui permettent aux gens de s’exprimer. La place publique est le lieu de manifestations ayant des fonctions socioculturelles déterminées. Dans les villages où se trouvaient la demeure du sultan, il y a des places qui sont le siège de manifestations à caractère régional. Dans les quartiers, on en trouve de plus petites, où les femmes peuvent organiser des manifestations de danse ou de chant, alors qu’elles ne peuvent pas le faire sur la place publique. La ville comorienne est formée d’un ensemble de villages situés autour d’une place publique, tout cela pour garder l’intensité des relations entre les familles, entre habitants. Si le poids démographique est trop lourd, les relations coutumières risquent de se distendre et l’autorité des conseils des Anciens risque d’être contestée.

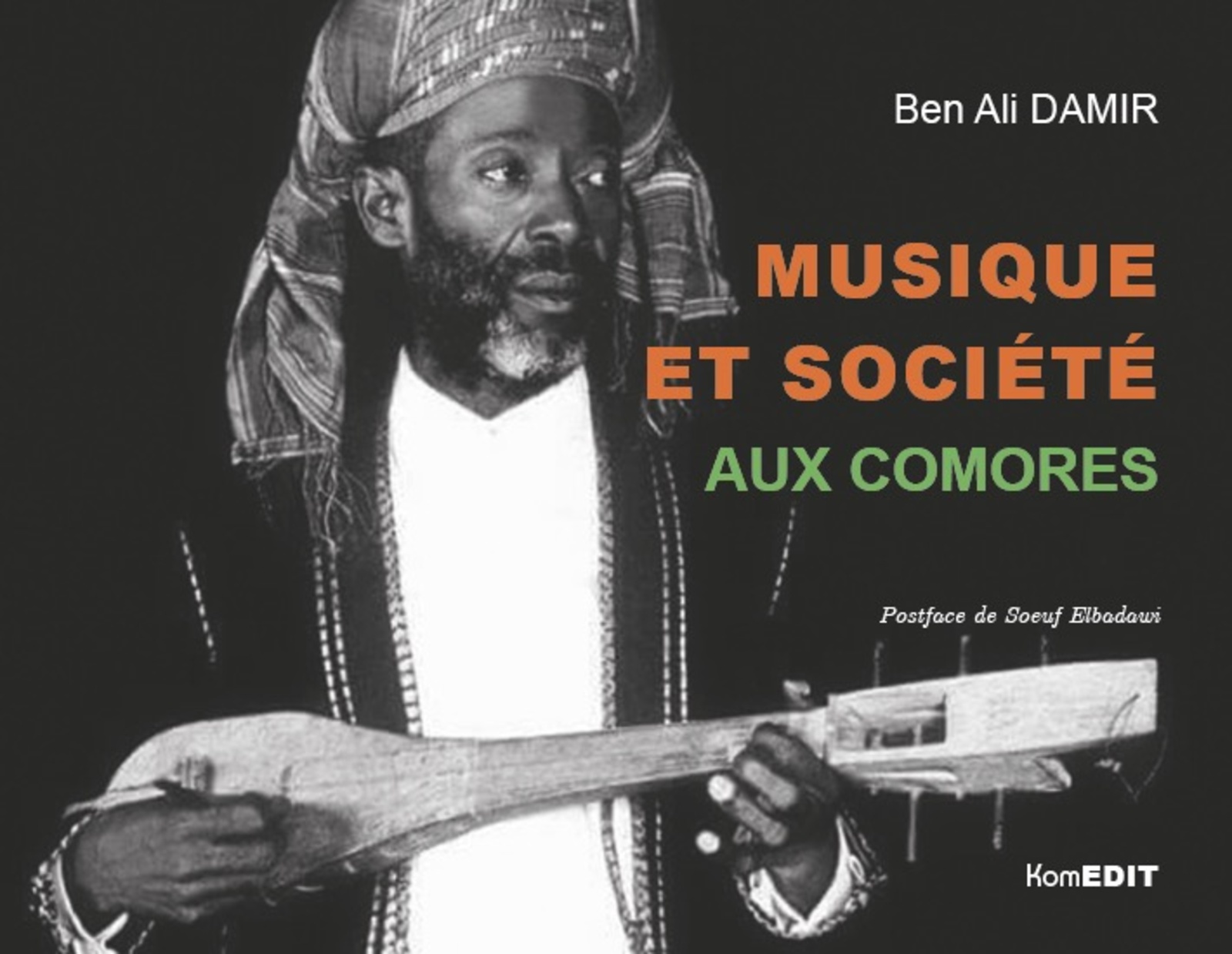

Musique et société aux Comores est paru depuis aux éditions Komedit. Damir Ben Ali à Moroni. Damir lors du Komor IV Festival, entourée de l’ancien ambassadeur Ali Mlahaili et de l’écrivain Mohamed Toihiri en 2006.

C’est à l’intérieur de ces quartiers qu’il y a la place du village, une mosquée, les imams, les chefs, qui peuvent maintenir l’ordre. Bien évidemment, dans les zones urbaines, ces structures n’existent plus. Mais il y a une vingtaine d’années, elles étaient encore là. En dehors de la ville, ces structures sont toujours vivantes, mais les fonctions ont changé. Certains chants aussi ont changé, d’autres sont toujours employées. J’ai travaillé sur des chansons qui reflétaient les événements des différentes époques : l’autonomie, les campagnes pour l’indépendance, avec l’esprit du moment, les grandes idées, qui ont agité l’opinion à l’époque.

Cette enquête vous a-t-elle beaucoup apporté sur le plan de l’histoire des Comores ?

Je me suis surtout intéressé à l’aspect sociologique, à l’organisation sociale, politique, mais ce travail m’a fourni en même temps énormément d’informations sur l’histoire des Comores. Dans le passé, chaque sultan avait à son service une troupe de danseurs poètes, qui chantaient tous les événements importants du royaume. C’étaient des polémistes redoutés par les adversaires du sultan à l’intérieur et dans les sultanats voisins. Lorsqu’on fait des recoupements, en étudiant leurs chants, on peut connaître le moindre détail, la vie presque quotidienne de la cour des sultans. Il faut évidemment savoir faire la part de l’apologie, mais aussi, celle de la malveillance. Ces poèmes composent une grande partie des archives des familles royales. Le plus grand cadeau qu’un courtisan pouvait offrir à un prince comorien était de faire un poème pour exalter ses vertus et sa bravoure. Il existait aussi des juristes appelés Mzinankubu, qui chantaient les textes officiels du sultan, en quelque sorte le journal officiel…

Quelles sont les principales sources écrites de l’histoire des Comores ?

Aux Comores, on trouve surtout des manuscrits du XIXème siècle, des manuscrits écrits en français vers 1932 par un prince d’Anjouan, Said Ahmed Zaki. Les chapitres les plus anciens sont ceux de géographes arabes qui sillonnaient l’Océan indien, mais les éléments d’information ne sont pas très détaillés. Il doit y avoir des manuscrits à Paris, à la Bibliothèque nationale, mais surtout en Irak et au Caire.

Quels sont les plus anciens manuscrits ?

Les plus anciens manuscrits datés avec exactitude sont du XIXème siècle. Le plus connu actuellement qui date de 1865 et qui se trouve au CNRS est écrit en arabe par Saïd Omar Ben Aboubacar, prince « Mahorais ». D’autres sont cités par des historiens étrangers, qui les ont consultés hors des Comores. Il existe dans les familles des manuscrits beaucoup plus anciens, mais qui ne portent pas de date. Ceux que j’ai pu consulter sont des généalogies écrites par des arabes ou des personnes d’origine arabe, qui ont émigré aux Comores vers le XVIIIème siècle, venant de cités musulmanes d’Afrique orientale. Elles sont mises à jour, au fur et à mesure, par les générations suivantes. Comme ces immigrants venaient de villes arabes ou africaines, qui étaient des foyers de la culture musulmane, ils étaient considérés comme étant plus civilisés et pouvaient en général épouser des filles de la famille royale. À la deuxième ou troisième génération, des immigrants pouvaient être rois ou parents très proches du sultan. Et ils jouaient un rôle politique ou religieux très important dans le pays. Beaucoup de membres de leur famille allaient étudier à l’étranger et revenaient auréolés d’un grand prestige.

Damir Ben Ali, accueillant, avec le président Djohar à ses côtés, le président Francois Mitterand au CNDRS. Les murs du CNDRS vu depuis l’extérieur. Lors de la dernière commémoration du CNDRS...

Vous avez créé un centre de documentation sur les Comores. Quel est son but ? Quelles en sont les principales sections ?

Le principal but du centre est de développer la recherche sur les Comores. Nous souhaitons faciliter la recherche pour les chercheurs étrangers, former des chercheurs comoriens pour diffuser la culture aussi, sauver le patrimoine culturel comorien, qui est fondé sur les traditions orales. Actuellement, il est très difficile pour un chercheur d’avoir des documents concernant les Comores, parce que même dans une bibliothèque européenne, il n’y a pas de rubrique « Comores ». Les textes sont intégrés, soit à l’Océan indien, soit à Madagascar, ou alors, à l’Afrique d’expression française. Nous avons voulu répertorier ce qui existe sur les Comores dans les différentes bibliothèques de façon à fournir dans un premier temps les références aux chercheurs. C’est déjà fait pour la France, nous espérons le faire pour les autres pays, les grandes puissances qui ont joué un rôle dans l’Océan indien, le Portugal, l’Espagne et les pays riverains de l’Océan indien. Ce sera un grand pas accompli pour les étudiants comoriens, parce que nous avons constaté que beaucoup d’entre eux sont obligés de choisir un sujet qui n’intéresse pas directement les Comores, faute de documents. De ce fait, à la fin de leurs études, ils ne connaissent pas leur pays. Les conditions d’accueil aux Comores sont par ailleurs difficiles, et quand ces étudiants ont une formation universitaire et trouvent du travail ailleurs, dans un pays qu’ils connaissent bien et qui leur offre de meilleures conditions de travail, ils y restent, et c’est l’exode des cerveaux. Nous pensons que si nous leur donnons des moyens d’effectuer des travaux sur les Comores, ils connaîtront mieux ce pays et tiendront à élever son niveau culturel. C’est l’un des objectifs importants du centre. Dans un deuxième temps, nous pensons réunir toute une documentation, ici en obtenant des reproductions, microfiches ou autres, des pays où elle existe déjà. Nous avons dans ce centre plusieurs départements : archives nationales et bibliothèques, muséographie, recherche scientifique, qui comprend la section des sciences humaines, la section de l’histoire naturelle, et un département de publications.

Dans quel sens devrait-il se développer ? Que devriez-vous lui adjoindre comme moyens pour voir se développer des perspectives ?

Actuellement, l’objectif principal, c’est le développement de la section « muséographie et recherche ». Nous allons équiper le centre d’un laboratoire de photographie de façon à pouvoir produire une série de diapositives sur les Comores et y classer, sous forme de microfiches, les documents déjà répertoriés en France. Cet aspect est très important parce que la recherche ne peut pas se développer, tant qu’il n’y a pas de documentation. Nous avons par exemple à M’vouni[3] une cellule d’enseignement supérieur qui se développe. Les étudiants qui doivent écrire leur mémoire s’adressent au Centre. Ils seront de plus en plus nombreux à l’avenir. Les domaines de recherche seront plus diversifiés. Nous sommes donc pressées d’obtenir toute cette documentation nécessaire pour eux parce que nous avons une pénurie de cadres. Ceci pourrait aussi nous attirer les étudiants qui sont à l’étranger.

Vous avez été enseignant et vous avez participé à une réforme de l’enseignement. Comment envisagez-vous le lien entre les activités que vous avez actuellement et ce qui se met en place en ce moment pour l’enseignement aux Comores ?

Le centre collabore avec l’équipe, qui élabore les manuels scolaires pour l’enseignement primaire. Nous avons voulu pour le contenu de l’enseignement qu’il corresponde à la réalité comorienne. Les enregistrements des traditions orales fournissent des éléments qui permettent de créer des textes de lecture traduits en français, puisque l’enseignement se fait en français. Les élèves apprennent donc la langue française et la culture comorienne. Actuellement, nous sommes au niveau du cours préparatoire, mais par la suite la poésie, les récits, les contes, trouveront leur place dans les manuels utilisés à l’école comorienne, au niveau du cours moyen et de l’enseignement secondaire. Nous travaillons également avec la radio scolaire pour l’élaboration de questionnaires, jeux, concours, en utilisant toujours des traditions historiques, orales et littéraires.

Propos recueillis par Denyse de Saivre / Recherche, Pédagogie et Culture

[1] Organisme chargé de la réforme de l’enseignement primaire.

[2] Mémoire de fin d’études à l’École pratique des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), paru depuis aux éditions Komedit.

[3] École supérieure d’enseignement.