Oubliez tout ce que à quoi vous êtes accoutumés au travers des précédents récits de Touhfat Mouhtare. Ne subsiste rien du train épique et foisonnant de la « trois centaines » de pages de chacun de ses romans. En une moitié moins de mots, Choses qui arrivent[1] révèle le qui-vive éreintant de son existence clandestine. Intimiste telle une confession, presque sans réserve, l’éditeur même est différent. Paru il y a près d’un mois aux éditions Bayard, le livre traduit autant la bascule d’une plume que ce que le statut social de sans-papiers, en France, brise. Pourquoi assigner un être à l’intranquillité permanente ?

Comme si être né autre part était une faute dont il faudrait se racheter sous conditions, à perpétuité. L’autrice corde aussi une société comorienne qui la porte, mais la mure en un cloître d’où elle ne peut rien révéler de ses échecs, des à priori qu’on lui affuble, de sa dissonance. Comment opposer au tragique et aux soumissions le droit à la légèreté, à l’insouciance de se réjouir pleinement ? S’autoriser à vivre est-il possible pour une femme clandestine et comorienne ?

Pertes collatérales

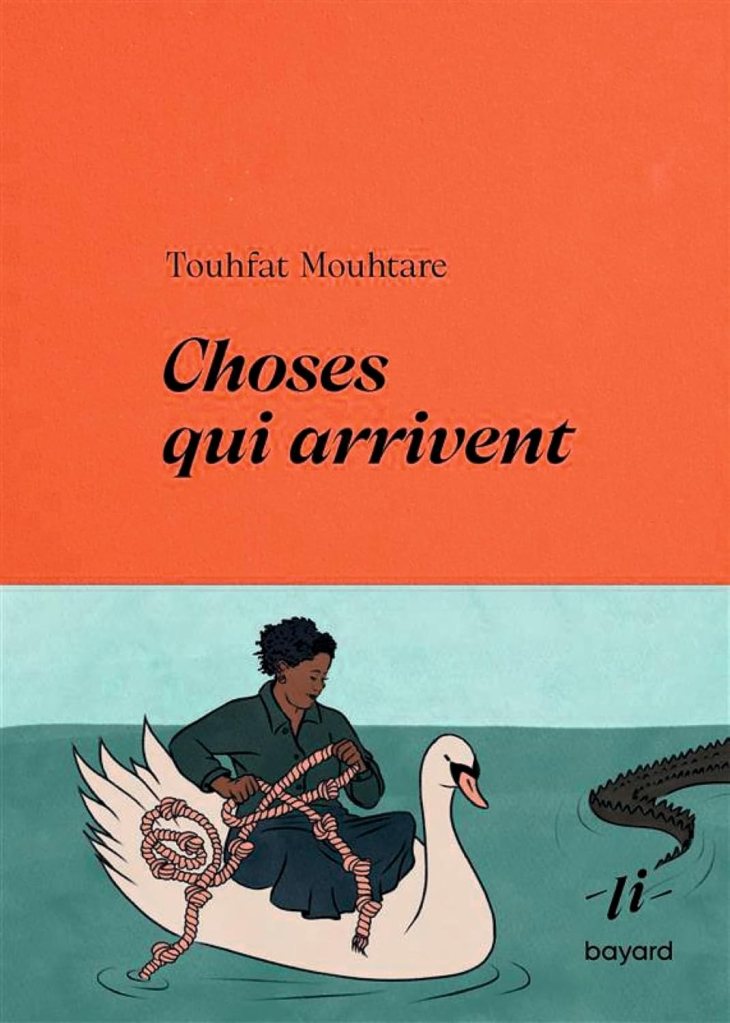

Âmes suspendues puis Vert cru jusqu’au feu du milieu, chaque couverture des livres de Touhfat Mouhtare portait une symbolique onirique, mais distanciée. Par les couleurs ou le sujet mis en scène, on y devinait un imaginaire fictionnel. Ici, sur le bandeau qui cercle le format court de son nouveau récit, c’est l’autrice qui est au centre. Elle est reconnaissable à sa chevelure qu’elle arbore comme à son habitude au naturel. La dessinatrice et journaliste Justine Sow[2] l’illustre sur une eau sans remous, portée par un cygne et tenant une corde pour pagaie. Le serpent de Mami-Wata[3] a switché en une queue reptilienne, celle de Gustave. Pourquoi un crocodile ? Pourquoi un cygne ? Peut-être est-ce la corde à 11 nœuds, qu’elle est en train de nouer, qui laisse le mieux deviner la bascule. À la librairie Calypso, ce 9 septembre à Paris, l’autrice déclare ne plus tenir l’écriture de la même manière. Comme si Choses qui arrivent portait une catharsis exutoire.

À la librairie Calypso (Paris), lors e la présentation du livre, en avant-première (NED).

Ce n’est ni un roman ni une nouvelle, encore moins un essai. Non plus un recueil de poésies, si ce n’est une ode au mantra dont l’autrice ne se dépariera pas sur les 176 pages que compte le livre. Dire je, un acte si improbable que jusqu’ici l’autrice s’est tue par crainte d’être submergée. Craignant aussi une opinion acide et accusatoire. S’efforcer au je tout de même, pour conjurer la brièveté des moments heureux. Même si elle s’interroge sur le fait qu’elle ne puisse s’affranchir pleinement d’un « regard social », le je est posé. Il sert de comburant au témoignage d’une autrice dont la dignité et la joie demeureront les maîtres-mots.

« Je voulais retrouver la joie

que je m’étais évertuée à écourter.

En être tout à coup privée me poussait

à découvrir à quel point il était absurde de

vouloir la thésauriser pour plus tard. La joie est

semblable à l’eau, elle n’abonde que si nous la laissons nous traverser. La retenir, la faire stagner, c’est cumuler des ondes de colère et de peur, peur qu’elle ne disparaisse ; peur qui finit par nous dévorer crus » (P.44)

Même si elle refuse d’être une inconformité administrative et un genre assigné au carcan, la réalité la cingle de plein fouet. Il lui faut tenir l’équilibre sur une estrade bancale. Et cette injustice la révulse. Être la fille d’un diplomate comorien, médecin représentant de l’OMS, fervent défenseur de l’indépendance de son archipel, ne l’a prémunie en rien contre l’angoisse permanente de la clandestinité en France. Moins encore contre une société comorienne qui la guette au virage. Et qui pourtant lui aurait autorisé d’autres horizons, voire des compromissions, si elle avait été un homme.

« Vous êtes une femme étrangère d’une famille cotée :

n’informez surtout pas vos compatriotes de votre état. Voulez-vous devenir une proie ? »

Puisque Gustave, crocodile de mauvais augure, représente une entité psychique et abstraite dangereuse, il semble par ricochet suppléer aussi une société comorienne aux aguets. Touhfat Mouhtare déplore ne pouvoir y faire que pâle figure, en contrepartie de son renoncement au qui-vive anxiogène, à l’exaspération et au grand froid durant les files interminables aux portes de l’administration française. En somme, se faire « avaler » par la France puis abdiquer vers son pays l’enchaînerait. Or, de sa dignité, l’autrice se targue. Sa fierté tient sur une succession de manies d’écriture, d’une ambition intérieure de reconnaissance littéraire. Aussi à l’amour d’un défunt père dont elle évoque le soutien indéfectible et la sollicitude à son égard. Pour faire honneur, elle tait son épuisement, ne s’autorise ni l’échec ni la moindre jérémiade.

« Tu seras livrée à toi-même […] Ne te laisse donc jamais abattre » lui dit son père (P.17)

Quand tout porte à faire croire que le meilleur des mondes est à vos pieds, la chimie que convoque Touhfat Mouhtare, sert de miroir inverse, de démonstration. Catégoriser l’humain selon des normes (solide, liquide, gazeux, brumeux), révèle le caractère injuste et aléatoire d’une société. On a beau avoir grandie heureuse et choyée, ces sociétés ne vous cantonneront pas moins à un numéro, une Mlle Sans-Papiers. Ce qui ramène à une course effrénée et constante contre la soumission. Le meilleur des mondes, selon Huxley[4], n’est en réalité que l’outre-tombe d’une fable dont on se doit de refuser l’épaisseur de la brume.

Stardust et Dembélé

Par son expérience personnelle de l’atimie[5], Touhfat Mouhtare rappelle Stardust[6] de Léonora Miano. Les deux écrivaines narrent ce que traverse une femme sans-papiers, d’origine africaine, dans la matrix française. L’urgence permanente, le dénuement, l’injuste échelle de traitement, le mépris et l’humiliation qu’on leur inflige. Plus encore le non-droit à la sérénité.

Mais Léonora Miano, SDF à l’époque, le retrace en un récit sans détours et plus large. Elle décrit un sentiment d’insécurité lié à la crainte du viol. L’envie de suicide qui la tenaille à force d’être scarifiée par ses épreuves. Aussi, le revers acide et douloureux de ses choix de femme. Son mantra à elle : sa fille et sa grand-mère. Son amour indéfectible pour elles la sauvera. Touhfat Mouhtare rive le sujet sur un lâcher-prise coûteux, un demi-tour inenvisageable. Elle décrit avec une poésie élégante et évasive une précarité stigmatisante. Quelque choix qu’elle ait pu faire, les drames qu’elle a fuis, la fatale erreur commise par candeur ou naïveté, aux yeux des autres, conjurer sa précarité sera sujet à caution. Toujours.

À Calypso et au Palais de la Porte dorée pour Choses qui arrivent, aux côtés notamment d’Alain Mabanckou (NED).

Être amoureuse n’a, pour exemple, prémuni ni l’une ni l’autre d’une vie qui frappe en un bât qui blesse, pire encore parce qu’elles sont femme. Elles sont figées en raison d’une « haute tension constante ». Figées plus encore en une image caustique. Celle d’une femme inconséquente pour l’une, machiavélique ou profiteuse pour l’autre. On les scrute, les juge, les atomise même sur ce qu’elles ne sont pas. Toutes deux refusent simplement de se laisser écraser, mais elles sont nées femme ! Et chacun des choix d’une femme, écrit Touhfat Mouhate, est susceptible d’être considéré comme une « anomalie de la nature ».

Le roman Deux hommes et demi[7] de Diadié Dembelé retrace le parcours de Manthia et Toko, deux jeunes amis maliens arrivés en France, soumis aussi à la frénétique errance de l’irrégularité. On lit une charge mentale qui diffère de celle d’une femme clandestine. Un homme africain, sans-papiers légaux, est mû par d’autres renoncements. Son écosystème l’oblige à tenir la responsabilité imposée sur ses épaules. Ainsi, Manthia aura beau savoir comment pallier la sécheresse qui menace ses récoltes, il devra, sous la pression de son père, tout de même abandonner les champs familiaux pour des revenus hypothétiquement plus sûrs. Il doit se déployer ailleurs, où que ce soit, même à marche forcée, car seul compte ce qui lui incombe pour sa famille. Toute considération personnelle ne lui sera tenue rigueur que dans la mesure où elle hypothèque les revenus espérés. On condamnera ses audaces, ses manquements seulement pour que l’argent arrive bel et bien là où il est attendu.

Une femme, écrit Touhfat Mouhtare, même dans un carcan défini pour elle et respecté, aura toujours l’épée du déshonneur et de la suspicion constamment au-dessus d’elle. Elle aura, elle aussi des charges à régler, mais elle seule aura la morale de sa société contre elle. Même si elle marche sur les lignes, toute ligne tracée peut la flageller à la moindre incartade. Qui dit incartade pour une femme, dit célibat, dit appartement, dit burn-out, dit divorce. Alors que pour un homme menant la vie dissolue qui lui sied (cf Manthia), seul comptera sa capacité à poster un Westen-Union.

Extrait d’une rencontre tenue au Palais de la Porte dorée à Paris (NED).

Au Palais de la Porte dorée.

« Les femmes [elles] n’ont voix à aucun chapitre de leur vie » (P.87)

Natsena joie

À la nécessité qu’il a été pour elle de se taire, Touhfat Mouhtare s’autorise ici une parole nouvelle. La plume, nous le disions plus haut, est assurément d’une grande poésie. Sa finesse manie toujours une part de mythe. Mais Gustave, par les nœuds auxquels il contraint l’autrice, porte un imaginaire bien moins dangereux que prévenant. Il semble là pour ne pas qu’elle ait trop à en dire. L’autrice est ancrée mais insaisissable pleinement. On lit une âme qui respecte la part cachée des siens, de sa vie. On la devine juste ce qu’il faut pour comprendre la bascule de sa plume. Il n’est pas besoin de tout traduire de ses maux. Le lecteur la voit malgré toute sa poétique réserve. Amélie Nothomb déclarait ne pas croire du tout au talent dans le geste d’écrire. Écrire naît bien plus de l’intensité de son désir. Et la joie que Touhfat Mouhtare revendique même au pire de l’adversité, en dit quelque chose. Elle écrit un désir, une force intérieure. Elle semble, comme Idud dans Vert cru et Gaillard dans Le feu du milieu, libérée de ses entraves.

L’élégance de la langue marque ce récit et l’abstient d’être plus ample sur l’infortune vécue. Touhfat Mouhtare semble délibérément se contenir. Seule compte une langue subtile et habile. Celle d’une femme qui porte sa dignité loin d’un talion amer et brumeux. On apprécie volontiers ce parti-pris pudique. Et si joli à lire que Gustave nous parait pouvoir tenir sur autre chose qu’une angoisse tenace. Atteindre une joie pleine n’est pas forcément impossible. Assurément Choses qui arrivent en dit assez pour laisser entrevoir les lignes d’un renouveau. « Être né quelque part, c’est partir quand on veut / Revenir quand on part », semble confirmer un certain Maxime Leforestier.

Abouharia Daouda Rafion

[1] Bayard, 2025.

[2] Justine Sow est l’autrice de la BD Wax paradoxe, publiée aux éditions Bayard en février 2025.

[3] Cf. la couverture du livre Le feu du milieu.

[4] Aldous Huxley, auteur du roman dystopique Le meilleur des monde, paru en février 1932.

[5] Atimie (cf. Grèce antique) : perte totale ou partielle des droits civiques, entraînant des peines infamantes, de subir les sarcasmes de ses concitoyens voire même pour les femmes, leurs coups.

[6] Stardust de Léonora Miano est publié en août 2022, chez Grasset

[7] Deux hommes et demi, de Diadié Dembélé est publié en janvier 2024, aux éditions JC Lattés