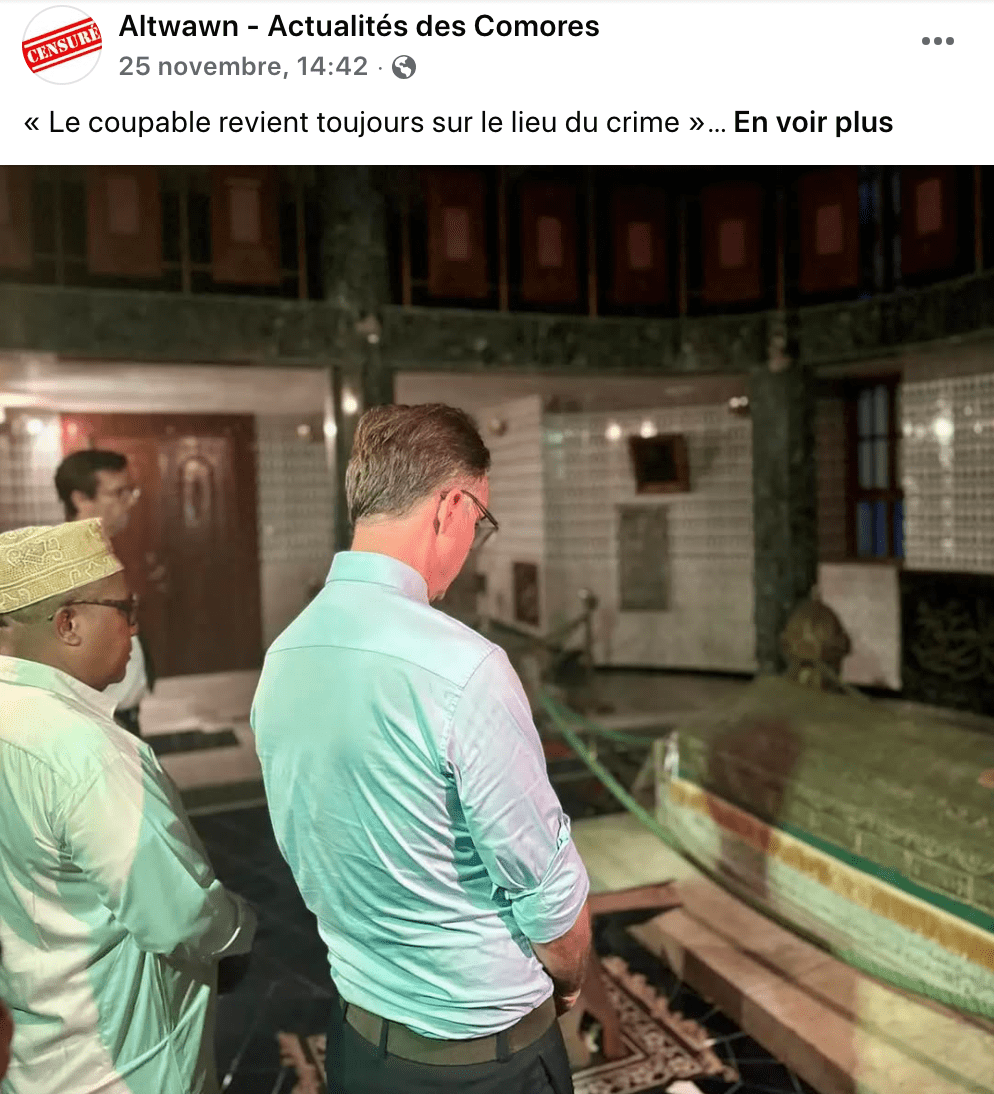

Récemment, une image trouble a fait le tour de la toile. Celle du représentant de la France aux Comores, en tenue décontractée, debout, face à la tombe d’Ahmed Abdallah : le président comorien, assassiné le 26 novembre 1989 par Bob Denard et ses chiens de guerre. Il en est qui y voient une provocation. D’autres parlent d’une faute politique, méritant sanction. Au-delà de l’émoi, ce dernier geste d’Etienne Chapon questionne notre capacité collective à puiser dans les luttes passées pour s’opposer à l’adversité.

Aucune clarification de la part de la France sur l’initiative de son ambassadeur. Le silence du pouvoir comorien ne participe pas non plus à lever l’ambiguïté. Un tel acte touchant à la mémoire du pays, serait pourtant inacceptable dans tout autre Etat. Surtout lorsqu’il est le fait d’une relation coloniale dûment entretenue, s’exerçant sous plusieurs prismes. A-t-on assisté à l’épisode de trop, dans la série des apparitions que l’Ambassadeur fait et relaie systématiquement sur la page officielle de sa chancellerie ? Ce qui s’apparente à une stratégie d’influence n’est pas sans conséquences. L’emprise du soft power français, de plus en plus perceptible sur l’archipel, parvient à s’allier un public particulièrement jeune, happé par les alléchantes opportunités qu’offre le système européen et mondial, qui, de fait, gouverne la marche du pays.

Cela n’a pas été toujours le cas. Malgré l’amputation de la mémoire archipélique, il reste un coin de cerveau dans ce pays qui se souvient qu’il fut un temps où l’habitant de cet espace savait nommer l’ennemi et se lever contre l’adversité. L’absence de victoire significative n’a sans doute pas permis de fixer des moments de soulèvement plus ou moins marquants dans le fil d’un récit historique. Le mouvement étudiant de mars 1968 signalait l’avènement d’une conscience mobilisée contre la domination et engageait toute une génération contre la présence coloniale. La lutte pour l’indépendance donnait ensuite sens à leur action politique, fournissant un socle à la construction d’un imaginaire collectif, au service du pays. L’indépendance était en partie l’œuvre de cette première génération. Ils n’étaient pas tout à fait sûr de qui ils étaient, mais ils savaient les chemins à prendre au nom de la communauté.

Le français Bob Denard et ses obligés dont Ahmed Abdallah et Mohamed Ahmed lors d’une fête nationale…

L’indépendance bâclée, la génération suivante a néanmoins su puiser l’art et la manière de poursuivre le combat initié dans la mémoire de 1968. Elle va même marquer la vie politique des années 1970, jusqu’à la fin des années 1980. Plus éveillée, elle semblait mieux arrimée aux réalités du pays. Elle avait surtout compris que l’adversité n’était pas le seul fait du colon, mais qu’elle s’appuyait sur une classe féodale, détenant des pans du pouvoir économique et socio-religieux. Celle-ci bénéficiait aussi de la complicité d’une bourgeoisie commerçante toute aussi prédatrice que le colon lui-même. Cette jeunesse, parlant le langage de la lutte des classes, ne rêvait pas seulement de pouvoir affirmer une souveraineté nationale. Elle aspirait aussi à renverser un système conservateur, empêchant l’avènement d’une révolution sociale et populaire. Ces jeunes se réclamaient d’une « culture nouvelle ».

Pour la première fois dans l’histoire de l’archipel, les aspirations révolutionnaires d’une jeunesse cheminaient parallèlement avec celles du pouvoir en place. Mais la jonction entre le mouvement dit du msomo wa nyumeni et le régime d’Ali Soilihi wa Mtsashiwa n’a pas eu le temps de se réaliser. Elle a été stoppée net par le retour de la féodalité aux affaires. La violence des armes et le conservatisme des aînés a généré une sorte de rejet contre la dynamique impulsée par cette jeunesse, très vite cataloguée ou décriée comme une œuvre sortie du ventre de Satan. Dans le vide qui s’en est suivi au début des eighties, les anciens soixante-huitards sont revenus fonder le Front démocratique. Leurs références doctrinales liées à leurs expériences occidentales les ont éloignés des réalités d’un terrain que leurs cadets œuvrant sur place avaient maîtrisé depuis plus d’une décennie. De là datent les principaux schismes de la gauche révolutionnaire comorienne.

Le besoin de concilier deux modes opératoires paraissait alors complexe. Bien que la nécessité de transformer la société offrit un terrain de compromis entre deux pôles, le rapprochement bloqua sur des divergences stratégiques, qui se sont ensuite avérées fatales. La mort suspecte d’Abdoulkader Hamissi, qui incarnait le leadership sur place, suscite un débat profond au sein de cette famille politique, qui ne résistera pas à la répression du pouvoir féodalo-mercenaire en 1985. Le démantèlement du Front Démocratique – avec l’aide des services de renseignement français – donna le coup de grâce à ce long épisode du mouvement contestataire comorien. La période qui suivit est d’ailleurs faite de flottement et d’érosion progressive des luttes contre l’adversité. Intrigue, instrumentalisation et manipulation de toutes sortes ont servi à semer des graines de défiance que la société civile continue de payer, encore aujourd’hui.

Quand s’envolent les punchlines en ligne. Le rappeur Titi Le Fourbe, récemment inquiété par l’État pour suspicion d’apologie du terrorisme, indexe ses collègues sur leurs liens discutables avec le soft power français à Moroni.

L’instabilité institutionnelle des années 1990 est venue achever ce militantisme politique, préférant miser sur une classe d’opportunistes, grâce à qui la politique a continué à incarner ce jeu de marionnettes. La prise du pouvoir n’était plus liée à une patiente élaboration des idées et aux sollicitations du terrain. Elle devint juste un objet de convoitise, où la roublardise, la manipulation et l’enrichissement personnel traçaient les sillons d’une victoire indiscutable sur le peuple. Cette rupture avec l’éthique politique, au profit d’un culte de bizness en col blanc, préparait le désengagement qui allait prospérer sur des trajectoires individuelles, devenues la règle d’un jeu ne laissant aucune place à la défense d’idéaux communs. La dévitalisation des forces politiques a alors servi à détruire tous les outils existants de la formation et de la transmission de la flamme militante. Ainsi déconnectée de cette mémoire des luttes passées, les années 1990-2000 produisent une jeunesse égarée, sans cause collective à défendre.

Le fait que ces moments épiques ne se soient pas soldées sur aucune victoire notoire contre l’adversité a nourri le défaitisme et l’épuisement, devenues les marqueurs d’une culture politique déconnectée. C’est sur cette fragilisation que surfe l’adversité. Celle-ci n’a plus besoin de dominer par le fouet. Elle prospère sur un principe de consentement volontaire. Qui rappelle la fameuse fable de la grenouille, selon laquelle, lorsqu’on plonge une grenouille dans l’eau froide et qu’on porte très progressivement l’eau à ébullition, la grenouille s’engourdit ou s’habitue à la température, avant de finir ébouillantée. Ce récit pourrait expliquer l’affaissement de la conscience d’appartenance à un pays où plus rien ne paraît révoltant, au point qu’on en arrive à spéculer désormais sur le néantissement d’une nation. Après, le prédateur n’a plus qu’à arroser ses victimes avec de petits cadeaux et le tour est joué. Plus il est riche et généreux envers ses victimes, et plus celles-ci se retrouvent à reprendre le refrain d’une chanson bien connue, désormais : « Oui, oui, oui »…

Le récit ne s’arrête pas là. Il se poursuit avec les habitants de ces îles qui se mettent soudainement à s’étriper entre eux. Arrive le moment de sonner l’hallali du camp dominé. « Cette agressivité sédimentée dans ses muscles [liée à une violence retournée contre soi], écrit Dénètem Touam Bona, citant Fanon, le colonisé va la manifester d’abord contre les siens. C’est la période où les nègres se bouffent entre eux ». Quand ceux restés au pays accusent ceux partis s’installer dans l’Hexagone de vouloir les obliger à lutter contre l’adversité. Quand ceux qui sont demeurés à quai s’inventent des raisons de renoncer à leur dignité, alors que leurs cousins de France ont baissé leur garde depuis bien longtemps. Quand le Jereste s’oblige à croire que mendier son existence ne signifie pas une mort lente, alors que le Jeviens l’a assimilé depuis des lustres, au point de changer les termes mêmes de sa propre survie en ce monde. Résultat : égalité partout ! le maître s’occupe de remettre la balle au centre, avant de repartir s’asseoir sur les gradins. À qui aura la peau du cousin, se dit-il, dans ce contexte miné, où plus aucun débat n’est possible, au-delà des agapes de l’entre-soi. Lu, dans un post FB ce matin, signé Ousseine Youssoufa : « Ceux de la diaspora n’aiment pas moins ce pays que ceux qui y vivent. Et la vérité, c’est que personne, ni ceux du pays, ni ceux de l’extérieur ne fait mieux que l’autre (…) Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de nous accuser mutuellement, ni de nous renvoyer nos supposés manquements. C’est de travailler ensemble, avec courage et humilité, pour ouvrir une voie d’espérance à notre peuple ».

Kes

Important de noter qu’en cette période de crise, seul un média comme Altwawn, arrive à tisser une satire sur les débats en cours. Deux des images publiées ici viennent de leur page facebook.