Raozy ? Avez-vous dit Pellerin ? Qui aurait pu deviner que la romancière et avocate spécialisée dans les crimes internationaux est un brin Raozy ? Avez-vous dit Pellerin ? Qui aurait pu deviner que la romancière et avocate spécialisée dans les crimes internationaux est un brin comorienne ? De Bibiche[1] à La Réunion, du Congo à L’admission[2], rien de ses deux romans ne la rattache à l’espace insulaire comorien. L’archipel est hors champ d’une narration où deux femmes briguent une place qu’on leur dénie. Deux destins que tout oppose. Et une plume qui tanne la béance de leur combat intérieur, leur basculement.

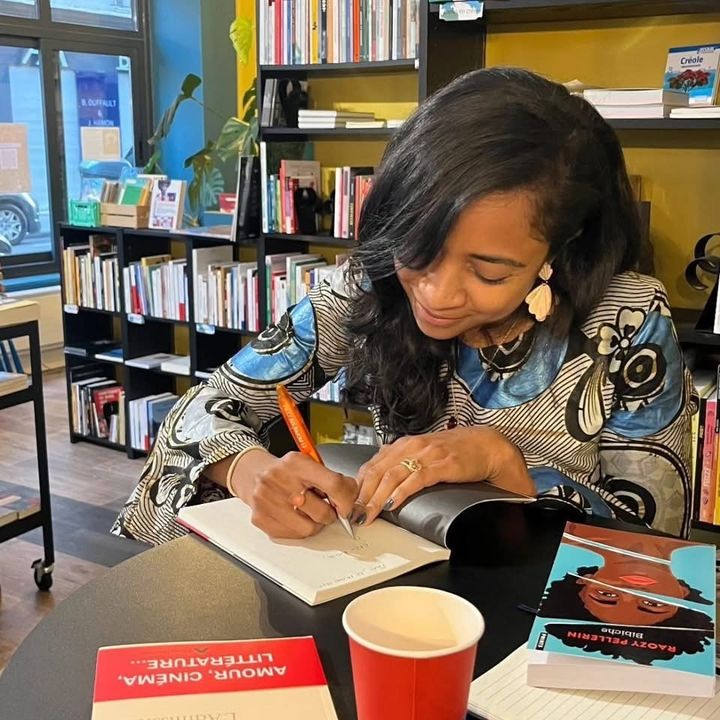

Mi-malgache mi-comorienne, Raozy Pellerin traverse son enfance à la Réunion et vit aujourd’hui à Lyon. Raïssa, figure première de son deuxième roman L’admission, paru en février 2025 aux éditions Project’iles, quitte aussi l’île intense[3] pour l’Hexagone. Brillante élève issue de khâgne, l’héroïne y poursuit de prestigieuses études de lettres modernes. Le roman détaille les remous intérieurs qui l’ébranlent lors de son épreuve d’agrégation.

« En fait, figurez-vous que tout débute ainsi : par la mort qui vient à point à qui sait attendre. » Le prologue, écrit à la troisième personne, annonce de prime abord une fièvre. L’anxiété convulsive de Raïssa Virassamy. L’appréhension de son examen oral la tétanise. Orphée, film de Jean Cocteau sur lequel elle doit composer, sera six heures durant le miroir de son délire. Le fil conducteur du roman. Raïssa s’empare ensuite du récit. Elle lance le lecteur sur la première scène de Cocteau. On a su, grâce au prologue, que son angoisse la tenaille depuis la veille, que la leçon qu’elle s’apprête à donner est à la mesure d’un échafaud. Qu’il est temps pour elle d’affronter le jury, et plus particulièrement Antoine, son amant. Professeur et poète à la renommée établie, il est le seul de ses trois examinateurs à devoir lui rendre des comptes.

Raïssa pose l’improbable rencontre d’Orphée et La Mort face au mythe de son histoire d’amour avec l’enseignant. Mythe au sens de mirage. La Mort tantôt cruelle sous les traits de la Princesse de Cocteau est cinglante sous ceux d’Antoine. Il subjugue l’étudiante, lui impose son tempo, quitte à avorter un désir que Raïssa investit à son détriment. Raïssa décrit également le fossé qui la sépare des autres étudiants. Ils n’ont ni les mêmes codes, ni le même flow, moins encore les mêmes goûts culinaires. Rien de l’espace métropolitain ne la relie à ce qu’elle a été sur son « île volcan ». Comme Jean Marais sous les traits d’Orphée, elle devient une autre dans un outre-monde éloigné du sien. Un miroir déformant d’elle-même : une Raïssa double. La jeune femme se désole d’y faire tant pâle figure par sa peau brune. Une peau hâlée dans un melting-pot différentiel qu’Antoine et les autres refusent. Ils l’assignent à leurs représentations coloniales. « Sans mon zamal et mon rhum, j’avais l’impression d’être barbante comme la pluie. »

Dans le film de Cocteau, Orphée rejette son épouse Eurydice en faveur de la Princesse. Aussi mortifère qu’elle puisse être, cette dernière l’obnubile. Raïssa se figure Antoine égalant l’audace d’Orphée. Elle espère devenir assez « confortable » pour ravir la place qu’il réserve à une autre. Un désir ni vil ni machiavélique plutôt naïf et innocent. À lorgner de toute son âme, qu’il éprouve « rien qu’un peu », un sentiment aussi exclusif et dévorant que la passion qu’elle lui voue. Qu’il la place avec autant de feu au vu et su de tous. Mais Antoine maintient la jeune femme dans la fosse. Il s’arroge le rôle du « maître » et croit l’instruire là où il la cantonne à n’être qu’un objet de réjouissance sexuelle. Un fantasme exotique qui doit se taire. Comme La Mort, elle est cantonnée dans une zone parallèle, à l’ombre. Une officine dont elle ne pourra jamais traverser le miroir. Écaler « l’exuvie » de la tchiza pour devenir officielle lui sera impossible.

Pellerin pose aussi l’asymétrie entre Antoine et Raïssa sur une lutte de classe. Une lutte pour l’obtention d’un statut social qu’Antoine a déjà. Le roman le désigne comme le « maître », un professeur émérite. Il est un poète renommé. Raïssa quant à elle n’est qu’une « élève », non encore haut fonctionnaire. Une parmi son harem. Il est blanc, elle est métisse. Ils sont issus de deux mondes opposés et séparés par un plafond de verre. Et où le dominant essentialise le dominé. « J’aimerais être une minorité visible, non pas au sens physique, biologique du terme, mais au sens émotionnel, historique. Car, oui, je suis révoltée. Avec mes mots, je mets le feu. » Face au jury, face à Antoine, elle estime mériter sa place. Comme le Piton sur son île bourbon, « qui crie, qui crache et impose », elle ne veut plus taire ce feu qui la consume. Peu importe la déflagration qu’elle pourrait causer, son admission lui parait légitime. Reste à savoir si l’orgueil qui l’anime sauvera son ambition. « Si l’assimilation n’est pas à ma portée, j’aime à imaginer que l’admission l’est. »

Bibiche, roman éponyme paru aux éditions Plon, précède L’admission. L’héroïne du récit, Bibiche, a la trentaine et endure comme Raïssa une existence à la marge. La France conditionne la régularité de sa présence sur le territoire à l’obtention du statut d’asile politique. Cette admission-là dissiperait la hantise permanente de sa clandestinité Elle la libérerait surtout du spectre d’un retour au Congo, son pays d’origine, dont elle a fui la répression. Mais l’administration soumet son estampille à une tare des plus tatillonnes. Une jauge à laquelle Bibiche doit strictement se conformer. Remonter au kilomètre zéro son vécu pour justifier au millimètre un passé traumatique. Il lui faut fléchir son angoisse pour ne pas compromettre sa crédibilité.

Disséquer sans confusion chaque pan de sa fuite pour être conforme à l’idée que la France se fait du réfugié. Une jauge qui l’oblige à ne rien soustraire, ne rien oublier. Une tare aussi, puisque son corps est le stigmate des persécutions. Il lui a en coûté de manifester contre un pouvoir répressif. Il lui en coûte encore de se soumettre constamment au satisfecit d’une commission impassible. Comme Raïssa, Bibiche affrontera un « jury » à mille lieux de saisir ce qu’être assignée en seconde zone effondre en elle. Elle doit se faire violence pour ne rien taire. Ne plus enfouir ce qu’elle oublie des geôles congolaises. Elle qui a défendu le droit et la liberté au Congo se retrouve face à une administration française mortellement oppressante.

Ce premier roman, publié en 2022, a une construction narrative totalement différente de L’admission. L’autrice y déploie la trajectoire de Bibiche, sous l’omniscience d’un narrateur neutre. Contrairement à Raïssa, Bibiche ne s’empare du récit que très tard, lorsque la fiction achève son dernier tiers. La diégèse bascule alors sur un « je » usant de la litote pour interpeller le lecteur. Bibiche promet de retenir ses larmes, atténue l’inclémence de son vécu, comme pour murmurer qu’elle existe. Un orgueil affable et digne dont le lecteur n’est pas dupe. N’importe qui s’effondrerait mais il s’agit là de sous-entendre davantage. Le « je » de Bibiche est la voix de toutes ces femmes acculées par le syndrome du stress post-traumatique lié à leur périple. L’autrice les ancre à l’opposé des représentations auxquelles les migrants sont réduits. Elle donne une étoffe à leur vécu, les humanise et légitime leurs droits.

L’admission repose sur un schéma narratif moins commun. La romancière taque la pensée effrénée de Raïssa à mesure que l’étude des plans cinématographiques de Cocteau se succède. D’une scène à l’autre un focus de plus en plus ample de sa charge émotionnelle est filé en parallèle. Le lecteur est témoin des vicissitudes qui l’ébranlent à mesure qu’elle exhume ce qui reste d’Antoine, les souvenirs de leur histoire. Le récit s’empare du « je » comme d’un exutoire. Il s’agit pour l’héroïne de cautériser sa blessure, d’exorciser un mal béant. Comme dans Bibiche ce « je » permet une catharsis libératrice. Mais le roman décontenance par les méandres qu’emprunte la monomanie de Raïssa. Tour à tour, Antoine et elle incarnent les personnages du film pour sinuer les paradoxes psychiques de la jeune femme. On est décontenancé par un espace-temps élastique qui trahit l’issue avant que l’on n’ait pu saisir toutes les nuances du puzzle en cours. Qui chevauche les événements et les redonde…

Un imbroglio marqué également par l’alternance du « tu » et du « vous ». On comprend assez vite que Raïssa emploie le vous pour s’adresser aux examinateurs et inverser les rôles. Elle professe à son tour qu’elle vaut par son désir, son ambition de réussite, son île bourbon. Elle les confronte aussi à leurs préjugés et leur impuissance. Elle réclame leur indulgence, tout en déplorant leurs faux-semblants. Mais par moments le vous indexe exclusivement Antoine. On a alors du mal à saisir la pertinence du va-et-vient avec le « tu », puisque ce dernier le désigne déjà. Ce tutoiement marque l’intimité que Raïssa et lui ont partagée. À la fois professeur-amant-examinateur, Antoine porte à lui seul, en effet, la délusion de Raïssa.

Elle oscille entre les cendres d’une passion douloureuse et la distance solennelle qu’impose son examen. En cela l’alternance entre les deux pronoms s’entend, mais le procédé laisse perplexe et semble presque artificieux. Impression d’une écriture qui se cherche et qui hésite sur le déploiement qu’elle peut s’autoriser à prendre. Une plume indubitablement habile pourtant, et qualitative. Qui a sans conteste la capacité de marquer davantage son choix narratif. Ce que Pellerin fait pleinement d’ailleurs dans Bibiche. L’admission repose sur le delirium psychique de son héroïne et ne pouvait, certes, vriller que sur lui-même au risque de délayer l’attention du lecteur. On apprécie tout de même, on le redit, une narration qualitative.

L’admission rappelle par ailleurs le récent roman multi-primé de Nathacha Appanah, La nuit au cœur. Les deux autrices évoquent un même sentiment de dédoublement lié à leur insularité respective. Elles décrivent la pression de leur société indianocéanique, qui juge et condamne tout écart à la bienséance. Une société dont elles savent le poids de la rumeur, de la honte, du déclassement social. Lire L’admission, c’est s’imprégner peut-être de cette parole-ci de Raïssa, tant elle illustre la particularité ou la fine ingéniosité de son récit : « Comme Orphée, dans ce lieu sans nom, nous ne distinguons plus le vrai du faux, nous ne savons plus où donner de la tête pour nous situer et le situer. Un effet voulu par Cocteau serait ici l’agencement de mondes sans cohérence, à la base de la poésie recherchée dans son cinéma. Par cet effet, il joue du pouvoir cinématographique de passer du coq à l’âne. »

Abouharia Daouda Rafion

[1] Plon / Points.

[2] Project’îles.

[3] Île intense, île volcan, île bourbon : termes désignant l’île de la Réunion

[4] Zamal : cannabis en créole.