Salim Ali Amir comptabilise une carrière en deux temps. Entre la modernité musicale, héritée du dynamisme des seventies, et l’ancrage twarab ramenant à la culture du pays. Retour sur la première période – ses années pop – qui ont révélé un chansonnier au regard critique. Un compositeur également ouvert aux sonorités du monde…

Ses textes pourraient faire l’objet d‘une étude sociocritique. Il est d’ailleurs étonnant qu’aucun exégète ne s’en soit emparé, tant le corpus est riche et donne à lire le pays et ses dérives. Si les premières chansons de Salim ont été écrites à la fin des années 1980. Elles restent d’une pertinence renouvelée à ce jour : « quand j’écris, dit-il, je cherche à ce que mes chansons durent, bien après l’événement que je décris. Pour ce faire, je vais saisir les conditions qui l’ont rendu possible ». Une quête de l’intemporalité jusque-là rondement menée. Il suffit de revenir à ses anciens morceaux pour s’en convaincre. Certains titres résonnent encore avec l’actu. En témoigne sa première chanson, Palestine, issue du premier album, Mdjewiri, enregistré en 1988, à Paris.

Avant de composer, Salim Ali Amir fréquente l’Aouladil’Comores. Une asso sous influences. Mais des bannières et des joutes en politique, il n’en a que faire, cherchant simplement un moyen de pratiquer la musique : « J’ai commencé dans une section de madjlis. Plus tard, je suis rentré dans l’Aouladil’Comores. Je voulais y créer une section pour les Qasîda ». Histoire de ruser face à un père qui s’opposait fermement à l’idée de faire de la musique. « Mon intention était d’introduire des instruments dans ces chants religieux. Donc je suis celui qui introduit le clavier dans les Qasîda à la place du firimbi ». Avec la difficulté de retranscrire la gamme orientale au clavier, mais il y arrive. Deux ans à se former auprès des aînés. Il se fait remarquer et rejoint le groupe Ulanga, rattaché à l’asso, décrochant par la suite le premier prix à Ngazidja, lors d’un concours organisé par feu Ali Soilihi : « Joujou étaient les premiers à Ndzuani. Le prix, c’était 4 millions de francs. Ça veut dire qu’Ali Soilihi avait sorti 12 millions pour les trois îles. C’est avec cet argent qu’on a commencé le foyer de l’Aouladil’Comores ». Mais Ulanga rencontre des difficultés au sein de la structure-mère, qui veut agir avec les jeunes comme on le ferait avec des marionnettes.

De nos jours à ses débuts…

Abdallah Chihabidine des Anges-Noirs remarque Salim et l’invite dans sa team, anticipant sur le futur départ des musiciens. « Il m’a proposé de remplacer Abou Oubeidi, qui partait poursuivre ses études à l’étranger. Je démarre à ce moment-là ». Entre 1978 et 1979, le claviériste met un pied dans ce qu’il considère comme une école à part entière : les bals. « A l’époque, il n’y avait pas de concert, c’était rare. Il n’y avait pas non plus de discothèques, mais il y avait les bals. Dans les hôtels, dès 20h, l’orchestre jouait de la musique douce, pendant que les gens dînaient. A 23h, on changeait de registre pour faire danser jusqu’à 5h du matin ». Une routine qui fait émerger les talents. Salim fait d’ailleurs cette remarque : « les meilleurs musiciens de cette scène sont issus de cette génération [issue]des bals ». Avec des setlist composées exclusivement de morceaux étrangers. Il s’en étonne : « Pourtant, il n’y avait pas d’école de musique, ici. On apprenait beaucoup et ça allait vite. On avait tous l’oreille musicale ». Mais, les départs annoncés mettent à mal la dynamique des jeunes. Ange-noirs et Kart’s, deux succès de la place, manquent vite de musiciens. L’idée d’une fusion va leur donner un nouvel élan : les Anges-Kart’s, Salim en devient le président, Adina, le comptable et Pigeon, le secrétaire général.

Chemin faisant, l’orchestre prend une nouvelle direction artistique et change aussi de nom. Il devient Ngaya et mise davantage sur des compositions comoriennes, une fois qu’il s’est rodé aux reprises étrangères : « le premier artiste des Anges-Kart’s, qui a été au concours [Découvertes] de RFI, c’était Boul. Pour choisir le nom du groupe, on s’est référé à sa chanson Ngaya, avec la promesse de la fleur qui éclôt ». Salim décide de mettre en avant les compositions de Boul, qui auraient reçu, aux temps des Anges-Noirs, un accueil peu enthousiaste, en rapport à leur portée philosophique. Paradoxe. « Quand j’ai entendu les chansons de Boul, j’ai compris que c’étaient les meilleurs textes. Je les ai introduites dans le répertoire de Ngaya ». On pourrait s’étonner que Boul, de loin l’aîné de Salim, n’ait pas défendu lui-même ses œuvres au sein du groupe, mais l’artiste faisait parallèlement son petit chemin ailleurs. Il réussit même à décrocher un Prix RFI, avant de s’envoler pour l’île Maurice. « Je continuais à interpréter ses chansons ici, avec Kinkin et Pigeon. On a fait plusieurs concerts. Mohamed Ali Mohamed avait quelques titres, Adina aussi, mais c’est Boul qui avait le répertoire le plus développé », dont les morceaux ont été enregistrés en 1983, à Radio Comores.

L’album Mdjewiri.

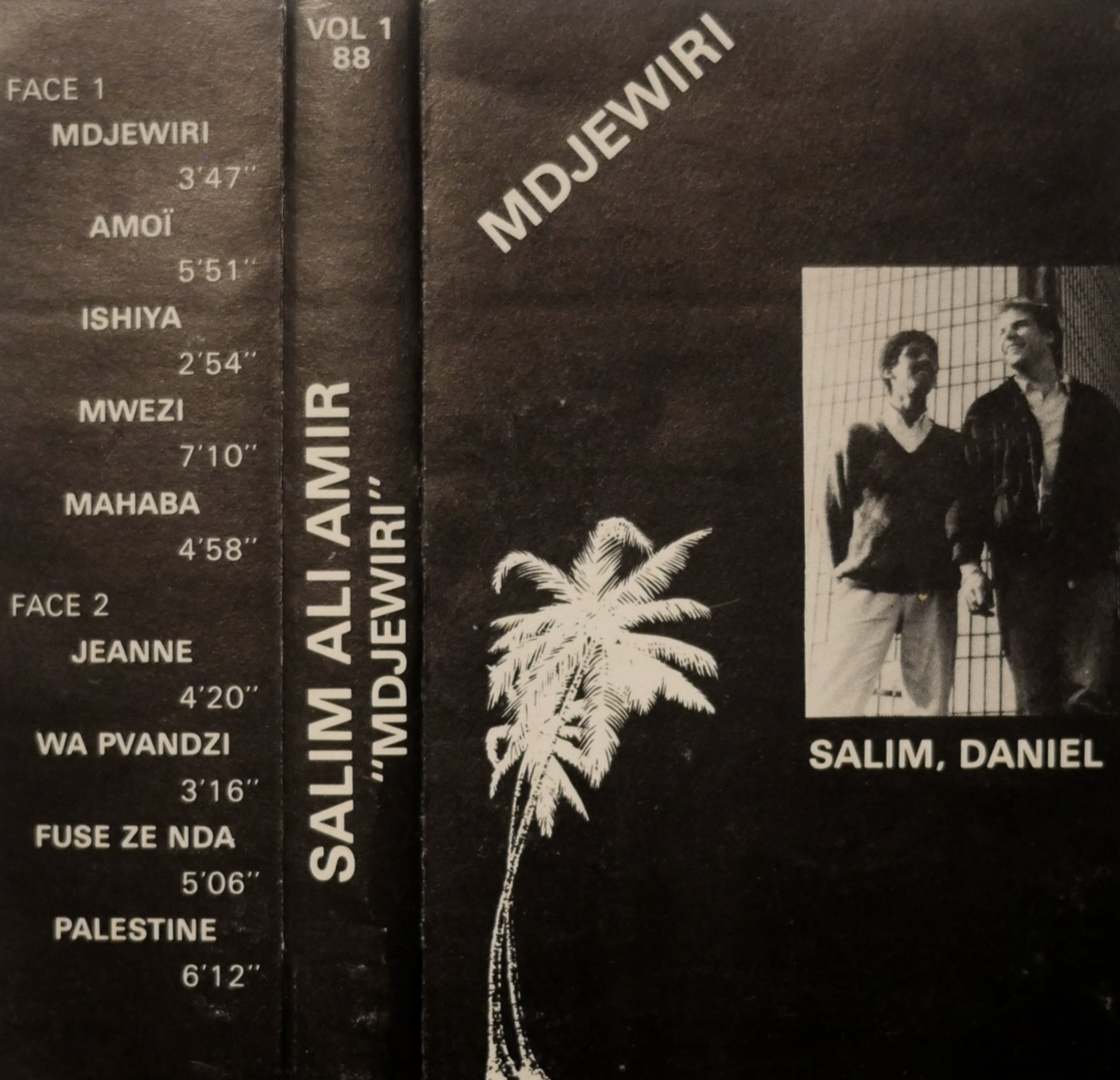

Pour évoluer, Salim se fixe un crédo : toujours s’entourer des meilleurs. Il prend la tête de Ngaya et se met à composer. Mais voilà qu’en 1987, son statut de bachelier l’oblige, à son tour, à partir. Il arrive en France dans le but de poursuivre une formation en musique, mais il déchante très vite : « Quand tu étais étranger, explique-t-il, il fallait entrer dans une école reconnue par l’académie de Paris. Or, les écoles concernées faisaient passer des concours d’admission, et moi je n’avais aucune formation [théorique] musicale. Donc, je n’ai pas pu le faire ». Il prend le chemin de l’université en fac de socio, sans renoncer totalement à la musique, puisque c’est durant ces années estudiantines qu’il enregistre son premier album, Mdjewiri : « A Paris, j’ai retrouvé Daniel Yvon, que j’avais rencontré ici, c’était un ami de Gam-Gam, il m’a demandé si j’avais assez de chansons pour un album. On a enregistré neuf morceaux dans son studio, je l’ai payé plus tard, quand j’ai commencé à vendre les cassettes ». La chanson comorienne moderne gagne avec cet album un niveau de profondeur et d’exigence esthétique rarement atteint. Mdjewiri mise sur des arrangements subtils, empruntant aussi bien à la pop minimaliste qu’au piano classique et à l’harmonie du jazz. Salim prend même le risque d’explorer des sonorités peu convenues, comme pour bousculer le mélomane comorien.

Une démarche artistiquement noble, mais encore marginale sur une scène locale, abonnée au consensus. S’il n’y a pas de miracle, cet album de jeunesse annonce cependant un potentiel certain. Salim a tout ce qu’il faut pour faire de la belle musique, voire pour inventer un son. Dans sa poétique, il déploie une critique sociétale, portée par une langue légèrement opacifiée, qui n’oublie pas le sens. Qui aime les mots bien agencés trouvera dans ce premier album de quoi se délecter. Salim Ali Amir témoigne d’une maîtrise de la société comorienne, telle qu’elle se donne à voir dans la capitale, d’où il écrit. Un lien avec le passage en fac de socio ? « Bien sûr, cela a contribué à ma manière d’écrire et de regarder la société », répond-il, avant d’évoquer une autre école, qui a marqué, cette fois, plusieurs générations : « Dans ma manière d’analyser la société, il y a une influence du msomo wa nyumeni ». Il est dans le mouvement dans les années 1980, période marquée notamment par un contexte politique tendu dans la capitale. « Nous avions une manière d’écrire, qui consistait à parler d’une situation sans nommer, précisément. Nous voulions que nos chansons passent ». L’écriture est un outil partagé au sein de ses membres et Salim ne cache pas l’apport de ses camarades dans ses usages de la langue. « On avait des gens qui savaient écrire. Ahmed Ali Amir, Abderemane Chanfi, Hassan Moindjie, Moussa Said. Ils avaient une très belle écriture. J’étais dans la même section que Abderemane Chanfi, il avait une telle facilité, on apprenait avec lui ».

Une image de la fameuse tournée de Salim Ali Amir et Ngaya à Ndzuani.

S’il doit au msomo wa nyumeni sa culture politique et littéraire, l’artiste finit par s’en éloigner dans l’idée, poussant sa réflexion plus dans la musique. Le morceau Mahaba, figurant dans le premier album, revient sur un sentiment d’austérité. Jeune et musicien doué, Salim entame une relation avec une jeune femme du mouvement. Ce qui semble interdit par les aînés. Il en rit encore aujourd’hui : « Je lui donnais des cours de guitare, et puis tu sais, ça arrive. Et ça s’est su. On m’a fait tenir sur une jambe, car il ne fallait pas sortir avec une camarade ». Convoqué en conseil de discipline, Salim doit des explications. Mais inspiré qu’il l’est, bien au-delà de la chanson, il répond : « sortir avec une fille du mouvement c’est s’assurer la discrétion, mais si vous préférez que l’on soie avec des filles en dehors, vous devez accepter le risque que nos secret soient divulgués ». Au sortir de la réunion, il écrit Mahaba, sous l’impulsion d’Abderemane Chanfi. Mais le génie de Salim, ici, c’est de livrer un texte appelant à l’interprétation, puisque le sens déborde le cadre initial. À Paris, Salim ne reste pas longtemps. Des idées d’innovation le ramènent au pays : « Pour mon album, j’ai travaillé avec Daniel. J’ai vu son petit studio, je me suis dit, on peut faire ça aux Comores. J’en ai parlé à Abdallah, qui m’a dit avoir eu la même idée, Abou Cheikh aussi. Pourquoi ne pas travailler ensemble ? » Ils rentrent aux Comores et se lancent dans l’aventure de Studio 1. « Avant, il n’y avait pas de studio ici. Quand on enregistrait pour envoyer en France dans le cadre du PrixDécouvertes, on le faisait à Radio Comores. La qualité sonore n’était pas top, et ça ne jouait pas en notre faveur », constate Salim.

Dans le même studio, le singer sort plusieurs albums, toujours avec une poésie qui résonne en miroir de la société, écrivant mieux que quiconque sur les impasses politiques. En composant et en écrivant aussi pour les autres, il participe, malgré lui, à une standardisation du son. Parallèlement, il continue de jouer son rôle de leader dans Ngaya et révèle avec l’orchestre une facette de show man capable d’envoûter les foules. Au début des années 1990, Ngaya entame une tournée internationale, confirmant la professionnalisation engagée bien avant : « Après chaque concert, une partie de l’argent allait dans la caisse, l’autre revenait aux musiciens. Tout le monde était payé. Chacun en fonction du travail qu’il faisait ». Avec les compositions de Salim, l’orchestre se rend trois fois à Madagascar, huit fois à la Réunion, six fois à l’île Maurice. Il se produit aux Seychelles, à Rodrigues, à Zanzibar, en France, ou encore en Côte d’Ivoire, où il livre un spectacle mémorable au festival MASA. Sur scène, il témoigne d’une belle énergie, augurant là aussi d’une grande perspective. Salim voit grand. Néanmoins, on peut se demander s’il reste sur le même diapason que ses pairs. Alors qu’une proposition de tournée est posée sur la table, Salim la rejette, et cela vient nourrir les conflits au sein du groupe : « Trois mois après le retour d’une tournée, en France, on m’a proposé d’autres dates. J’ai préféré refuser. J’ai expliqué au groupe qu’on ne pouvait pas refaire 9.000 km en si peu de temps pour aller jouer les mêmes compositions, et ils n’étaient pas d’accord ». Jusque-là rien de grave…

Au temps du MASA.

Les brouilles en musique, c’est chose courante. Et Ngaya n’a pas été à l’abri des petites querelles. Tout à son idée, Salim a préféré prendre le temps de composer de nouvelles chansons, afin de revenir avec un nouvel opus à la scène, tenant quand même compte de cet adage : mhoma mtsandzani uzina nayi. Ses camarades l’ont-ils vraiment compris ? Tout se complique lorsqu’ils ont décidé de boycotter les séances de répétition. « J’ai convoqué tout le monde. Ils ne sont pas venus. Je compose seul, ensuite je vais voir Sahil, Sambeco, et on commence à jouer ensemble. À peine trois mois plus tard, on a une tournée. Je pouvais jouer avec n’importe qui. Je fais mes propres compos, je les arrange, je fais tout, même les phrases de guitare, etc. » Devenir indépendant donne aussi l’envie de se passer des autres. Or la beauté de Ngaya réside principalement dans une histoire collective s’écrivant depuis les années 1970. L’orchestre, qui avait su mélanger le son local avec des influences venues du monde entier, était promis à un bel avenir. On aurait pu y voir une vitrine de la musique comorienne, un peu à l’image de Kassav dans les Antilles. Mais l’aventure donne l’impression de s’arrêter en 2006. Salim Ali Amir, lui, aura réussi à marquer l’histoire de la musique moderne comorienne, avant de tourner la page et de basculer dans un autre genre : le twarab. Certains le considèrent aujourd’hui comme un monument national.

Fouad Ahamada Tadjiri

Image à la Une, Salim Ali Amir, du temps du msomo wa nyumeni.