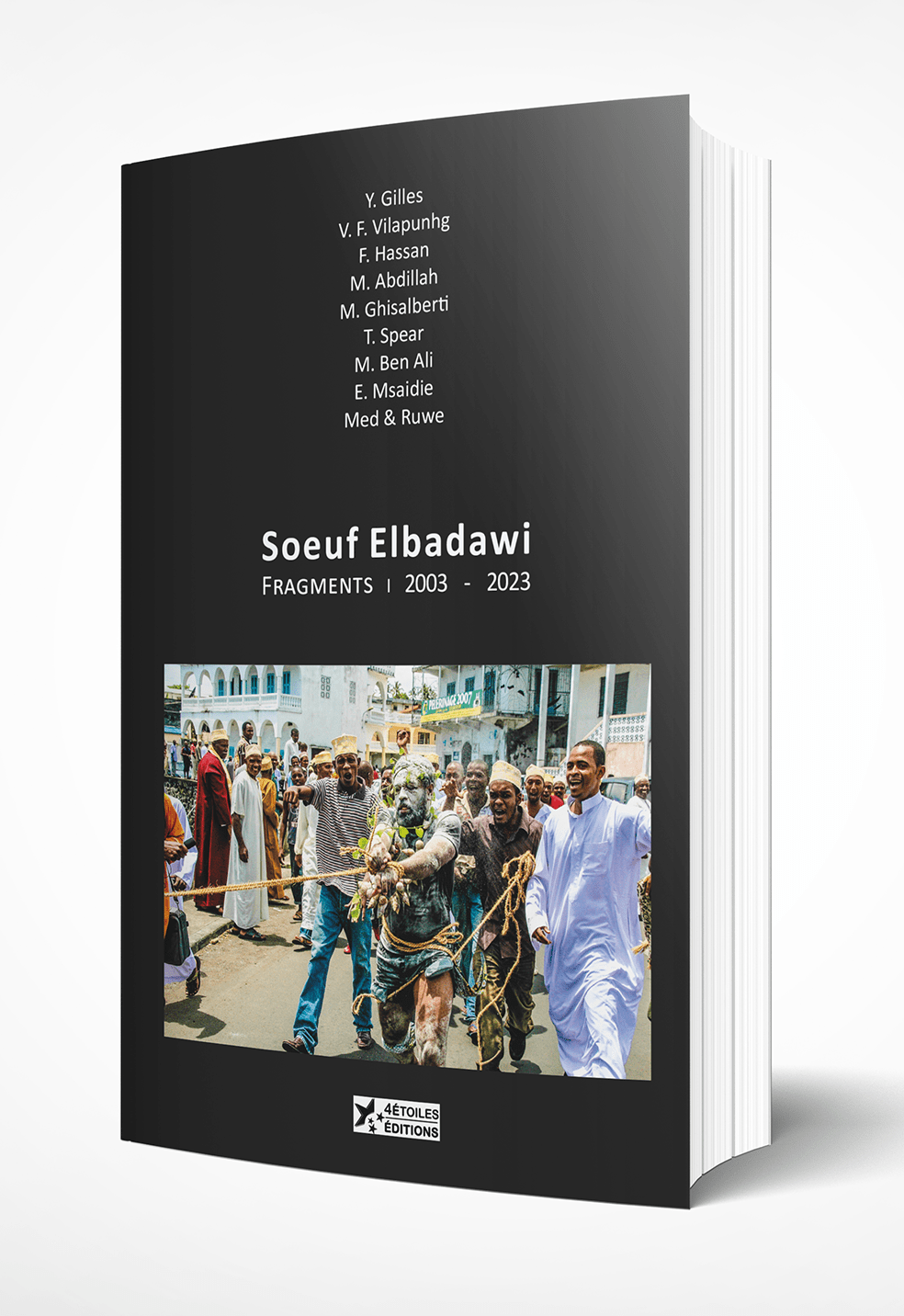

Soeuf Elbadawi Fragments I 2003-2023 vient de paraître aux éditions Quatre Etoiles. Un livre rassemblant une série d’entretiens accordés par l’auteur et artiste comorien à différents supports. Une occasion pour lui de faire le point sur son écriture au caractère multiforme et sur son obsession d’archipel.

Une tentative de récit ! L’expression revient souvent dans le discours de l’artiste. A l’entendre, toutes les propositions qu’il a su faire jusqu’alors, au théâtre, dans la musique ou même dans la photo, ne sont que des tentatives. Rien d’autre ! Y compris, pour les livres, qu’il continue à publier. « Ce sont des outils qui autorisent à nommer les ombres dont je me réclame » concède-t-il. « Ecrire ne peut être une fin en soi. On peut à la limite le voir comme une manière de prolonger une action ou de prétendre à la transformation sociale ». On se souvient de ses derniers titres parus. Obsessions de lune Idumbio IV (Bilk & Soul, 2020) et La fanfare des fous (Komedit, 2022). Des textes qui ont d’abord vécu sur le plateau, avant de finir en livre. Il y évoque les horreurs du Visa Balladur et la dépossession citoyenne dans l’archipel. Des mantras essentiels dans l’abécédaire qu’il trimbale (« des vérités qui fâchent »).

Soeuf Elbadawi est de ceux qui doutent dès qu’un lecteur soulève son lot d’interrogations. « Car on n’est jamais très sûr de ce que l’on écrit. Encore moins de ce que les gens retiennent de ce qui est dit. Il y a comme une prétention à la base. On pense avoir des choses à raconter au monde. Si ça se trouve, ce qu’on écrit n’intéresse personne ». Le sentiment d’écrire intuilement ? Pourrait-on le croire après avoir lu Moroni Blues I Chap. II (Bilk & Soul), son premier livre paru en 2007, consacré par un prix Isesco en 2010[1] ? Sans doute pas. Il avait même réussi à provoquer l’ire d’une certaine élite. Une écriture tout en fragments (déjà), entremêlant les genres, du poème à l’essai, en passant par le récit, autour de la notion de repli communautaire. Le livre avait suscité un débat salutaire, tout en générant d’autres écrits[2], une installation et deux spectacles, l’un créé en 2008 par Robin Frédéric au Théâtre des Bambous à la Réunion, l’autre en 2011 par Soeuf Elbadawi lui-même au festival des Francophonies à Limoges. Les seuls souvenirs qui lui en restent : un parfum nimbé de scandale et le titre Undroni Blues, repris sur le dernier album de Mwezi WaQ.

« Ce livre m’a porté chance. Normal que sa version en musique ait rencontré un public. D’un champ d’expression à l’autre, le même désir de perturber l’établi ». En 2012, il publie Un dhikri pour nos morts la rage entre les dents (Vents d’Ailleurs) et reçoit le prix des lycéens, apprentis et stagiaires d’Île de France en 2013. « C’est toujours une aventure. Car le texte permet de retrouver le plateau, qui le fait résonner autrement, ensuite ». Il le met en scène à Moroni, avec le soutien de la Fondation Claus aux Comores, le reprend dans une nouvelle tentative à la Réunion, puis en France, au Tarmac à Paris notamment. « Ce texte venait à la suite de l’hommage rendu à ma mère aux éditions Komedit en 2008. Il y a un lien tenu entre les deux projets. D’un côté, j’essayais de faire mon deuil, en évoquant ce qui me reliait intimement au pays. De l’autre, je racontais la difficulté pour mon personnage de faire le deuil à la mort de son cousin, dans un contexte où le pays lui-même s’effondre ». Les deux titres se font des appels de phare à distance. Lui en annonce un troisième qu’il n’a pas encore fini d’écrire pour clore ce qu’il considère déjà comme une trilogie : Sultwani pvagabô le visage noirci par la rage.

Lors de la soirée de lancement du livre au Chacha à Paris.

Pour l’heure, il se retrouve au cœur d’une compil’ : Soeuf Elbadawi Fragments I 2003-2023. Une série d’entretiens, mis bout à bout, recueillis par des journalistes, des critiques, des proches, autour d’une obsession d’archipel. Les entretiens sont initialement sortis dans différents supports. De la revue Les Périphériques vous parlent au Putsch, un média sur le net, en passant par Moroni Blues/ Chap. II le livre ou le journal Al-Watwan. Chaque interview se rapporte à un champ d’expression dans lequel il s’est investi. « C’est l’occasion pour moi de faire le point sur ce qui me porte ou m’habite au quotidien ». Journalisme, essai, poésie, théâtre ou encore musique. On sent en lui une envie d’interroger les silences du passé, de panser les blessures de l’histoire coloniale, de remuer un coup les mémoires oublieuses. « Je connais pleins de gens qui écrivent autour de moi, en espérant faire œuvre d’écrivain. Je comprends bien leurs attentes. Mais dans mon cas, je cherche à répondre à des nécessités. A nommer le monde auquel j’appartiens, qui m’a l’air d’être oublié quelque part sur une mappemonde ». Il prétend qu’il n’aurait pas écrit, sinon ! « Pour parler de quoi ? De la beauté du geste poétique ? Je ne suis pas sûr d’en savoir plus sur ce point. Par contre, sur l’expérience comorienne, là oui, je pense avoir des choses à dire ».

Soeuf Elbadawi Fragments I 2003-2023 est un petit livre derrière lequel se cache une autre vérité. Celle d’un homme qui échoue à dire ce que devient son peuple. « Il y a par exemple ces mots qui me perturbent dans Testaments de transhumance de Saindoune Ben Ali : « Je cherche à recoudre ma mémoire/ et les vents éparpilleurs prenant la cavale des étoiles filantes ». Je continue à les vivre comme une vérité insoluble ». Être poète sous ces tropiques insulaires n’a rien d’une sinécure. C’est un déchirement perpétuel, à l’endroit de l’amertume et de la folie. « On se retrouve à prêcher dans un désert, alors même qu’on pense interpeller sur l’effondrement d’une humanité archipélique ». Il garde un œil critique sur ce qui se raconte dans les médias sur son pays. A Paris, les spécialistes revendent du Comorien à prix soldés. A Moroni, la jeune génération publie des histoires bradées, souvent dénuées de ce tragique qui lui met la gueule en travers. « Si je le pouvais, je m’occuperais d’autre chose. Mais il y a cette responsabilité qui nous tient la bride à tous. L’impression de trahir les communs, en voulant interrompre ce mouvement : le geste d’écrire ! Poète n’est pas un métier, ceci dit ! C’est juste une manière de naître au monde avec des incertitudes ».

Une parole autour de la nécessité ou pas du livre.

Dans Soeuf Elbadawi Fragments I 2003-2023, le bouquin, on le surprend en train de négocier chaque début de chapitre. De l’art de se méfier du verbe et de ses contraintes. « Nous nous retrouvons de fait dans cette situation terrible où il s’agit de bâtir un langage inédit, afin de nommer la perte de soi. Articuler, forger des discours, nommer le mal _ le drame de ne pas savoir qui l’on est, à force de subir une histoire racontée par d’autres que nous »[3]. Plus tard, pointant la responsabilité du poète et la nécessité de le faire revenir dans la cité, il n’hésite pas à nommer sa génération, qui, elle, lui semble avoir « désappris les valeurs de cet archipel. Ils répandent la parole apprise du maître (…) mais il leur manque la volonté nécessaire pour affronter l’adversité des temps modernes »[4]. Des hommes et des femmes « qui adoptent des stratégies d’évitement en ce monde, tout en espérant prendre la tangente, dès que possible. Certains sont mêmes prêt à changer de nationalité pour se sentir exister »[5]. Un constat dur, qui l’oblige à se ranger parmi les fous, pour mieux se préserver du tumulte : « Le poète qui joue pleinement son rôle peut irriter, provoquer du rejet, être cloué au pilori. Il est potentiellement fou, et c’est sûr qu’il existe des positions plus confortables dans cette société »[6].

A l’époque de Moroni Blues/ Chap. II, l’un des cousins de l’auteur avait fait cette remarque sur la place Badjanani : « Laissez-le ! Quelle idée de sortir un livre que personne ne lira de toutes manières ? On se bat pour vivre, et non pour lire des livres ». Soeuf Elbadawi l’avait tellement entendu qu’il prit la décision d’investir l’espace public pour débattre des limites du repli dans sa ville, livre ou pas livre. C’est de là qu’est né le scandale de l’homme qui remettait les siens en question. En relisant ces entretiens, on perçoit cette obsession, qui consiste à jouer les Cassandre, là où l’hédonisme des grands jours pousse à la culture du silence. « On vit dans un non-dit permanent aux Comores, rumine-t-il. Les livres sont un moyen de garder la trace de nos ébats intérieurs. Ne pas écrire, c’est oublier qu’un autre monde doit advenir et que nous devons y contribuer. Mais publier chez nous revient à entretenir une forme de solitude autour de soi. Car les proches vous rappellent à chaque instant que votre parole n’est pas la bienvenue. Elle plombe l’atmosphère. Ils s’attendent à ce qu’on écrive pour faire l’éloge de ce qui est établi, et non pour questionner nos travers. Donc c’est un combat permanent contre soi, contre les siens, contre le réel. Mais on n’a pas le droit de lâcher ». Revenir sur ces entretiens passés permet aussi de croire que sa passion pour l’archipel des origines – constance et conviction, pour toujours – ne s’est pas émoussée avec le temps. « En être convaincu ne suffit pas » dit-il ensuite. « A chaque matin qui pointe, il faut reprendre le bâton du pèlerin. On n’en a jamais fini avec nos démons », conclut-il. « Chaque aube est un début de souffrance, avec tous les traumas que l’on traîne derrière nous ».

Med

[1] Prix Isesco 2010 aux Comores (« Moroni capitale islamique de la culture 2010 pour l’Afrique »).

[2] Moroni Blues Une rêverie à quatre de Soeuf Elbadawi (Théâtre, Bilk & Soul, 2009). Une suite à Moroni Blues (essai collectif, éditions de la lune, 2007). Moroni Blues (théâtre, à paraître, in Histoires en chemin, Quatre Etoiles, 2024).

[3] P.17.

[4] P.121.

[5] Idem.

[6] P.123.