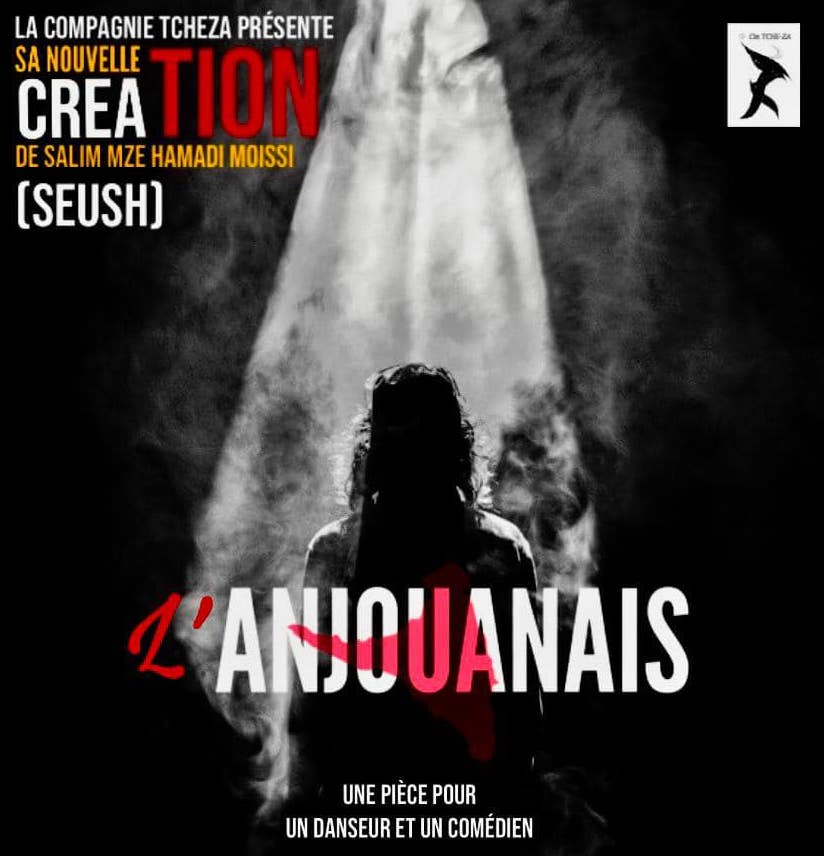

Cela a débuté, il y a deux semaines, comme une polémique de shlindroju ou de bangwe à Moroni. Nous signions un article sur le dernier spectacle – L’Anjouanais – du plus prolifique des chorégraphes de l’archipel, Seush. Présenté le 24 juin 2025 à l’Alliance de Moroni, il présentait la particularité de réveiller les clichés nauséabonds du séparatisme.

Un ex gouverneur, Anissi Chamsidine, sur la base du propos défendu pour cette création par la compagnie TchéZa, condamnait le projet. À l’heure où le pays s’apprête à célébrer le cinquantenaire de son indépendance, la geste de l’artiste lui paraissait déplacé. Nous sous-entendions alors que le projet naissait sous le label « Ambassade de France » et n’était peut-être pas aussi innocent qu’on le pense. Ailleurs, ce genre de débat grandit le monde de la culture. Aux Comores, où la critique n’est pas aisée, lorsqu’elle s’oppose à un objet d’art à l’écrit, ce n’est pas toujours évident. Dont acte.

L’article aurait préféré se tromper sur certains signes du moment, surtout lorsqu’on a listé un certain nombre d’événements, donnant l’impression que le label « Ambassade de France » sévissait partout sur la culture. Nous avons rappelé quelques-unes des pages oubliées de la coopération culturelle entre la France et les Comores. Nous nous sommes arrêtés sur les pratiques de soft power développés récemment par cette même autorité française à Moroni, en essayant d’argumenter sur le fait que cette coopération n’aurait certainement pas lieu, s’il n’y avait une attente de la part du partenaire étranger, par rapport au partenaire comorien, les créateurs n’étant surtout là que pour faire décor et servir celui qui offre le prix du repas. Cela a pu choquer certains, mais qu’un artiste en vienne à écrire ces mots, sans doute en pensant bousculer l’établi, laisse quand même perplexe : « L’ambassade de France aux Comores est devenue ministère de l’art et de la culture de ce pays. Oui ça fait mal, mais on le dit haut et fort. C’est la France qui aide les artistes comoriens ». Reste à déterminer qui est ce « on »…

Captures d’écran sur un profil d’internaute, taclant également la façon dont l’État comorien tourne le dos à la scène culturelle, et sur un autre profil louant le soft power français en pleine action.

S’agit-il de tous les artistes ou de quelques-uns à la vue réduite ? Nous parlions du cinéma, de la musique, du théâtre, de la littérature. Mais la surprise fut plus grande quand nous avons voulu relier ce fil à d’autres événements. Aux propos d’un certain Mohamed Abdelaziz Riziki, qui, depuis Maore, ne manque pas une seule occasion de démolir ce qui vient de la partie dite indépendante de l’archipel, à commencer par le principe d’unité. À l’entendre, il n’y a jamais eu d’entente séculaire. Et le spectacle de Seush – sans que l’artiste lui-même y ait pensé auparavant – trouverait sans doute matière à se nourrir dans le discours de Riziki, lorsqu’il cite le mépris ambiant envers les « Anjouanais ». On dit que Riziki (nous aussi, on peut en user, de ce « on ») est travaillé par un esprit séparatiste certain, né du ressentiment d’être « mohélien » face à ses anciens amis politiques, à commencer par ce nom qu’il exècre, désormais : Azali Assoumani, président de l’Union des Comores. Mais ceci ne suffit peut-être pas pour saisir les limites d’un contexte, aujourd’hui en train de muer. Nous remarquons que plusieurs jours après le spectacle à l’Alliance de Moroni, l’Ambassade de France finance (c’est ce qu’en dit la presse locale) un festival Djumbe Fatima à Fomboni, avec le projet de réhabiliter la reine et de transmettre sa mémoire aux « Mohéliens », qui ont, eux aussi, besoin de retrouver une forme de fierté face aux autres îles.

Faut-il raconter la geste de la sultane déchue, que l’État français a dépouillé, puis renié, refusant de la recevoir à Paris, où elle s’est déplacée pour défendre son droit, transformée à la fin en clown de foire, avant de rentrer s’apitoyer sur son sort dans l’archipel ? L’actuelle autorité française dans l’archipel aurait-elle décidé de re-questionner ce qu’il n’est plus possible de remuer : la mémoire d’une figure blessée de femme que les féodaux comme les colons ont su écraser en toute beauté pour leurs intérêts sur une île, qui, auparavant, et selon l’anthropologue Salim Djabir, n’avait pas connu le péché du sultanat, le substituant pendant très longtemps au trône totémique de Sultwani Mtsambu[1]. Qui ira raconter aux enfants de Mwali que Djumbe Fatima n’était que l’arbre cachant la forêt de l’exploitation féodalo-coloniale ? Que fille d’un sultan usurpateur et tyran, Ramanetaka, elle reçut les soins d’une gouvernante française, de manière à être manipulable à l’âge adulte ? Drôle d’histoire, mais qu’on n’a pas pu, vu le temps imparti ici, ne pas relier aux deux autres faits déjà cités. Peut-être que Moroni et son monde politique ne voient en Riziki que « le haineux » (qui, du coup, nous intégrera peut-être dans sa liste des ennemis potentiels) comme ils disent, peut-être que Seush ne voit qu’une idée surgie de sa tête sur une scène culturelle en berne, et peut-être que les habitants de Fomboni ne voient que l’esprit d’une résiliente réhabilitée dans ce festival. Mais s’il y avait autre chose en marche ?

Captures d’écran. Au sujet du festival Djumbe Fatima à Mwali, de Mansour Kamardine à Maore…

C’est une pure spéculation de notre part, vu que les événements se sont enchaînés, les uns aux autres. À peine la semaine se terminait que Mansour Kamardine, ex député mahorais, défendant les couleurs de la France occupante, bien que ses parents soient liés à Ndzuani, rééditent les sultans batailleurs de Faurec, ce texte sulfureux qui vient démontrer la nécessité pour la France de pacifier l’archipel, en la sortant des querelles intestines et familiales d’une époque révolue. Kamardine prétend pouvoir expliquer par ce bais que ces îles ne se sont jamais accordées auparavant. Les mauvaises histoires ont la peau dure. Mais la réplique de Dominique Voynet, en pleine palabre à l’Assemblée nationale française avec Estelle Youssouffa, députée de Mayotte française, est venue nous mettre la puce à l’oreille. L’ancienne responsable de l’ARS[2] sur l’île occupée, également parlementaire française, accuse à demi-mots les « Mahorais » d’être des incapables, alors que les « Comoriens », qu’ils détestent hardiment, formés et compétents, leur tiendrait la maisonnée, la plupart du temps. Une passe d’armes, qui a amené la député Youssouffa à rappeler qu’il ne tenait qu’à la France que des « Mahorais » soient aujourd’hui formés et compétents. Où l’on s’est souvenu que la colonisation a toujours su mettre les uns contre les autres, pendant que la puissance dominante s’inventait des vertus pour se justifier…

On s’est bien sûr dit (encore ce « on ») que tous ces faits n’avaient peut-être pas de liens entre eux, mais qu’ils induisaient un relatif changement dans les discours en usage du moment : le retour aux propos de division, propagés au départ par Georges Naouda, au nom du projet Mayotte française, puis repris par le MPM, avec le soutien de l’extrême-droite française (laquelle extrême-droite a désormais pied à Maore avec Anchya Bamana, première représentante du RN sur l’île), renouvelés avec les embargos de Mwali en 1992, qui avaient débuté à Maore, puis poursuivie par les insurgés de Ndzuani en 1997. Mais qu’est-ce que les artistes ont à voir avec tout « ce fatras d’immondices », pour user d’une expression là aussi d’un artiste du cru ? Un jeune réalisateur disait, il y a peu, s’interroger sur la manière de collaborer avec le partenaire français à Moroni. Car il disait se rendre compte de la manière torve avec laquelle ses représentants arrivent avec un peu d’argent à vous faire dire ce que vous n’avez jamais pensé auparavant. En admettant que ce soit le cas, qu’est-ce qui dit que la manière dont ils achètent la création locale ne rejoint pas une dynamique plus grande dans laquelle se retrouvent noyés les positions de Riziki, de Kamardine, de Voynet ? Pure spéculation, comme on disait, ou manière d’utiliser une grille de lecture, qui nous change de nos habitudes ?

Lors de la récente cérémonie des waliya, Sylvain Riquier, ambassadeur de France à Moroni, en pleine action, sur le terrain. Les arts et la culture de l’archipel sont aujourd’hui entre les mains du soft power français.

Ce qui s’opère à Moroni rejoint toujours la ligne tracée depuis Dzaoudzi. D’aucuns se souviennent de Mayotte et dépendances, après Madagascar et dépendances. On sait de qui il s’agissait derrière ce terme de « dépendances ». Sauf que plus personne n’interroge la politique de cette manière-là. En dehors de l’obsession du pouvoir, les politiques n’offrent aucun moyen de discuter de l’avenir de cet archipel. Les faits cités ici se sont produits depuis moins d’un mois, personne ne les a contestés publiquement, en dehors de la prise de parole de l’ex gouverneur Anissi Chamsidine, qui trouve que ce pays a besoin d’une création plus alignée avec ses valeurs. Que des créateurs se retrouvent mêlés à une histoire qui les dépasse, au point de confondre une critique de notre part avec une attaque en bonne et due forme contre leur existence, sans chercher à voir ce qui se profile dans l’arrière-cour, au même moment, est normal. Il y a longtemps que la culture a cessé d’être un levier de combat contre l’impérialisme dans ce pays. Il suffit d’écouter ce qui se dit dans les textes : la capacité incroyable de nos artistes et poètes à soutenir une chose et son contraire. À parler d’émancipation du peuple, tout en s’asseyant à la table du maître, à qui on demande visas et faveurs en retour. À se revendiquer d’un engagement qui n’a pas toujours de sens dans les faits…

Avant la culture, le monde politique a été avalé en premier par ce maudit capharnaüm. Encore heureux que vous n’entendiez pas murmurer à votre oreille : « T’es pas un peu radical, toi ? À vouloir défendre un pays à toi tout seul ? » Les artistes et leurs semblables manquent de discernement dans leur propos, leurs actes posés prennent un caractère « anhistorique ». Ils ne s’intègrent dans aucun récit digne de ce nom, agissent comme si leur avenir seul comptait pour la société, et non la destinée d’un pays à qui ils ne doivent rien, si ce n’est que c’est grâce à lui que la coopération culturelle française leur fait les yeux doux. On dira ce qu’on dira, mais chaque sou apporté grâce au soft power du partenaire français est un coup porté à même la chair de ce pays, sinon une dette que l’État comorien devra payer au quintuple. Riziki, Kamardine, Voynet, courent après leur destinée, tout comme les « cultureux » dont on n’a parlé plus haut. Mais certaines questions, en cette heure du cinquantenaire, devraient interpeller les enfants de cet espace. Les artistes, du moins. « Je préfère la liberté dans la pauvreté, que la richesse dans l’esclavage ». Une parole, certes d’un autre temps, mais qui devrait les inspirer, les acculer à une autre approche. Il ne s’agit pas de refuser l’argent donné pour financer les projets culturels, il s’agit d’exiger le droit d’exister et de ne pas s’asseoir sur l’amertume de cette relation.

Hous B.

À la Une, un des visuels du spectacle L’Anjouanais de la cie TchéZa.

[1] « Il n’y avait pas de sultan à Mwali. Il y avait une toute autre manière de gérer les affaires de l’île. Djumbe Fatima reste un récit arrangeant certains historiens. A l’époque, les gens de l’île avaient une toute autre façon de voir les choses. Moi, je parle volontiers d’une île répondant au règne de Sultan Mtsambu. Je ne ramène pas notre histoire à Djumbe Fatima. Le sultan était ici inexistant, n’en déplaise aux conclusions de certains occidentaux ou de certains arabes sur la question (…) À l’époque, les gens de Mwali se retrouvaient à l’ombre d’un sagoutier et discouraient sur leurs affaires respectives. L’assemblée présente provenait des cinq régions. Trois corps y étaient représentés… des représentants de la société coutumière, des gens issus des pratiques occultes, des gens issus du monde religieux. Chaque région se rendait à l’ombre de l’arbre-sagout pour discuter des communs à Mwali, et les gérer. Quand ils retournaient dans leurs régions respectives, ces représentants dûment mandatés par leur communauté expliquaient les décisions prises, en les faisant porter par l’arbre à l’ombre duquel ils étaient. On disait « Mtsambu préconise ceci ou défend de faire cela… » Ce qui avait pour avantage d’éviter les dissensions entre une région et l’autre, ainsi que la surenchère. C’est ainsi que Mwali s’autogérait, sans histoires. Le règne de Sultan Mtsambu était singulier et fort, parce qu’il se réclamait de la démocratie et de décisions à caractère collégial ». Salim Djabir, une histoire de Mwali : https://muzdalifahouse.com/2021/05/03/une-histoire-de-mwali/

[2] Agence régionale de la santé, institution publique française.