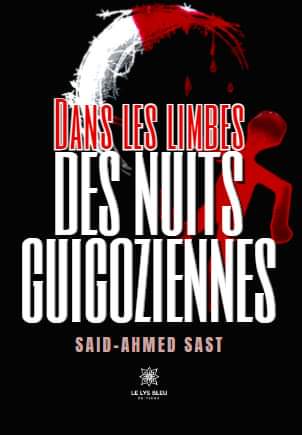

Dans les limbes des nuits guigoziennes, dernier livre en date de Said-Ahmed Sast, viennent de paraître aux éditions Le lys bleu à Paris. L’écrivain qui a goûté de la prison, sous le régime Azali, se refuse à commenter plus.

Le lecteur comorien, lui, n’aura nul besoin d’exégèse. Il saura ! Il sait que ce titre fait de l’œil à Mohamed Toihiri, l’auteur du roman de Guigoz, qu’on a bien voulu confondre à l’époque de sa sortie avec une volonté de récit autour du régime révolutionnaire. L’hommage à Toihiri est bien entendu souligné. « J’essaie de m’inscrire sur ses pas. Je me suis permis de reprendre le nom de son personnage pour décrire l’atmosphère que je développe, et qui ressemble à celle décrite dans La République des Imberbes. Ça pourrait être une sorte de Guigoz 2, le retour. En attendant un 3e volet, dans le même voltage » explique Said-Ahmed Sast. Les auteurs ont les « pères » qu’ils méritent. En 1985, l’œuvre du Dr Toihiri se penchait sur une expérience ratée. En 2024, celle de Sast signale une dérive, celui du régime (actuellement) au pouvoir.

« Effectivement, Bis repetita, ou même Ter repetita, (en incluant, Le Bal des mercenaires), ce roman pose aussi, en toile de fond, la question des abus et des injustices et de la volonté cruelle du pouvoir en place à museler toute forme d’opposition et de critique ». Said-Ahmed Sast se veut « ferme » dans le propos, sans ambiguïtés. Il est de ceux qui ont tourné le dos au régime Azali. Parti à Mayotte, il a rejoint la France. Être opposant à Moroni n’étant pas de tout repos, il a pensé à des cieux plus cléments. « Chaque fois que les règles démocratiques ne sont plus observées, qu’il y a une violation systématique des lois de la République, tripatouillages constitutionnelles et compagnie, et que toute critique de la gouvernance devient problématique, beaucoup pensent bouger, sinon on ne fait pas de vieux os ». Toute opposition comorienne prenant peur au bout d’un moment finit par s’exiler ou par croupir en prison.

Depuis 1975, ce mauvais film a l’air de se répéter. Comme pour un bugg ! Écrire des fictions qui électrisent est nettement plus salvateur. La fiction réconcilie avec le réel.Surtout lorsqu’on sait que le régime se durcit à Moroni. Le citoyen démuni n’a parfois plus que ses yeux pour pleurer. Sast, lui, se refuse à discourir. Il s’en tient à l’œuvre, cause littérature. « Dans la même veine que les deux romans cités plus haut, la nature dictatoriale du pouvoir telle qu’explicitée dans ce roman, est quasiment la même. Les trois histoires se recoupent, parce que les trois régimes ont le même ADN. Maintenant, sauf à tomber dans une comptabilité macabre, pour savoir lequel est le plus violent, il est pratique de relever les similitudes pendant trois périodes différentes de l’histoire du pays qui nous ont servi d’inspiration ». Les trois romans cités se posent tournent autour de feu Ali Soilihi, de feu Ahmed Abdallah et aussi autour d’Azali Assoumani. Guigoz devient cette espèce d’ogre avalant tout sur son passage…

Sast lui fait faire des salto-arrière pour mieux surprendre son lecteur. Est-ce la raison pour laquelle il se retrouve en exil dans l’Est de la France ? Mais est-il vraiment en exil comme se l’imaginent certains proches ? « Pas vraiment », répond-il, conscient de faire face aux hypothèses les plus saugrenues à son sujet. « Je pense que l’exil est beaucoup plus une question d’émotion intérieure, un sentiment de sérénité, qu’un éloignement ou un dépaysement géographique. Je connais beaucoup de gens qui vivent au pays mais qui sont dans une sorte d’exil intérieur. À partir du moment où ils sont coupés de leurs repères sociétaux réguliers et quotidiens, et parfois même interdits de s’émouvoir de ce qui se passe autour d’eux. Alors que d’autres peuvent vivre à l’extérieur du pays et garder les mêmes schémas culturels de réalisation de soi, dans une perspective de sentir le pays, de vivre le pays, en développant les mêmes applications ». L’homme ayant besoin de récit, ses proches ne seront ni les premiers, ni les derniers, à en tisser.

Said-Ahmed Sast, aux côtés de l’éditeur Chamanga, lors d’une rencontre à Paris.

Au risque de confondre le citoyen et le poète en lui, on avance cette question : diriez-vous que la vie politique reste un mauvais trip aux Comores ? Sast a été emprisonné pour raison d’État, suspecté d’avoir voulu fomenter un putsch, lui et les siens. Mais nul ne peut dire qui dit faux dans cet épisode ! Entre l’opacité du pouvoir Azali, les manipulations de toutes sortes, les soutiens improvisés en dernier lieu, rares sont ceux qui détiennent le fin mot de cette histoire. « En sortant du contexte purement littéraire, rappelons qu’il s’agit d’une fiction qui s’inspire du réel, et pour ne pas me répéter, au moment où la Constitution est modifiée au profit d’une personne, ou d’un clan, la République est ainsi abolie. Et une autocratie la remplace. Et il y aura toujours des gens en face pour dénoncer ces forfaitures et ces injustices, et qui vont jusqu’à payer de leurs vies. En 1976, en 1985, et 2018. Encore une fois on retrouve les trois romans » redit l’auteur, encore une fois, le cœur bien accroché au contenu de son dernier roman. Des fois que l’on se tromperait de conversation. Said-Ahmed Sast se réclame avant tout du geste littéraire.

En 1976, on avait vu la révolution se raidir. En 1985, on a vu les mercenaires se gonfler le muscle. En 2018, on a aperçu le pouvoir Azali en train de basculer. Mauvais trip ! Djaffar Ahmed Saïd, vice-président à Beït-Salam, Bahassane Ahmed Saïd, son frère avocat, Feïssoil Abdoussalam, un officier militaire, et Sast, écrivain mais opposant, sa sœur également, ont connu la prison ! Avec des condamnations allant jusqu’à vingt ans pour certains, jusqu’à la mort, pour ce qui est du commandant Feïssoil Abdoussalam. Nul ne peut omettre les faits. Les tribunaux d’exceptions, le régime sous tension, la loi martiale. Du déjà vu ! « C’est une période très douloureuse pour moi et mes proches. J’évite d’en parler. J’ai écrit trois ouvrages depuis ma libération (un plaidoyer sur les atouts touristiques de Mayotte ; un recueil de critiques de certaines œuvres littéraires d’écrivains de Mayotte ; un roman policier), avant de me décider à évoquer cette période. Histoire de prendre du recul, de bien comprendre les événements, et de ne pas rester bloqué par cet épisode violent. Je préfère m’élever au-dessus ». Dont acte.

Said-Ahmed Sast sait cultiver la prudence. Il fut un temps où il avait œuvré au service de cette armée, qui est venue l’encager. Il s’occupait alors de l’action civilo-militaire. Mais il sait donc de quoi est capable l’adversité immédiate en ce pays démembré. Il préfère se cantonner à l’œuvre. « On peut dire que c’est un roman initiatique. Enfin, c’est ce que j’ai voulu faire. C’est l’histoire d’une jeune je-viens qui rentre au pays, pour passer des vacances auprès des siens, pendant les deux dernières semaines du ramadan, et qui découvre, au fil des rencontres, certaines réalités qu’elle ignorait. Candide et naïve, au départ, l’héroïne gagne en maturité, et en renforçant son esprit critique et alerte, elle finit par devenir une force de révolte. Maintenant, libre aux lecteurs et aux critiques de se faire leur petite idée personnelle, ou leur analyse ». Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé étant purement fortuite, nous conseillons de lire avec beaucoup de recul dans l’analyse.

Pour la petite histoire, Guigoz, dans La république des imberbes de Toihiri, tempêtait au rythme du vent. Son nom était en effet emprunté à celui d’une marque de lait humanitaire, distribué par la PAM, un organisme humanitaire du système des Nations Unies. A ne pas confondre avec le vrai Guigoz, réservé aux bébés qui viennent de naître. Ce lait-là, on l’appelait aussi Nedjambe (pétez un coup !) dans le parler populaire, à cause des risques de flatulence qu’il faisait encourir à ses usagers. Comme une volonté chez Toihiri de signifier les limites de son dictateur, qui, au final, s’évanouit en un rien de temps, telle une odeur nauséabonde emportée par le temps. Aujourd’hui, les Comoriens, jamais avares de mots, diraient probablement fidjo la Coca ! Pour signifier la fragilité de ce type de personnage. Les dictateurs du cru ont ainsi cette réputation de ne pas tenir plus longtemps sur leurs jambes, aussi longues soient-elles. Ils se dissipent bien vite comme un pet dans le vent, dégagé par un bouffeur de Nedjambe. En reprenant l’image de Guigoz, au-delà de l’hommage au premier des romanciers comoriens, Sast cherchait sans doute le moyen, lui aussi, de réduire l’autoritarisme du régime en un pet…

Said-Ahmed Sast.

A cette seule différence que le régime soilihiste, avec le temps, a pu se réclamer d’un certain positivisme révolutionnaire auprès du peuple. Aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre dire qu’Ali Soilihi a été visionnaire. Guigoz, le concernant, n’était que l’avatar mauvais, correspondant à l’imagerie tissée autour du personnage par le pouvoir Abdallah. D’ailleurs, Le kaffir du Karthala, du même Toihiri, arrivé plus tard, donnera l’impression que l’auteur était sur le point de trouver le ton le plus juste pour évoquer cette société démembrée, où la responsabilité des actes n’est jamais assumée par ses principaux acteurs. Mais qu’en est-il du pouvoir actuel ? Gozi bi, le petit nom donné à Azali Assoumani, est-il soluble dans Guigoz ? Sast n’en dira rien. A la limite, concède-t-il au fait que ce nouveau sobriquet ne respecte pas les codes de la langue shikomori. Il lui aurait peut-être fallu en inventer un, pour se faire entendre. Ceux qui liront son roman y verront quand même l’horreur du pouvoir incarné en ses plus basses œuvres. La littérature est là pour dire le non-dit du moment. Pour rendre compte parfois de ce qui se murmure dans l’arrière-cour.

Le roman raconte en effet un pays périmé, où plane le spectre de la décomposition. On lui reprochera son aspect convenu. Sa dimension pop. Des facilités certaines dans le récit. Une confusion parfois entretenue aux endroits de la mémoire, notamment sur le passé révolutionnaire. On y verra cependant la volonté de s’accrocher à des éléments de réalité. Avec l’usage de ces patronymes connus de tous : Idrisse Moustoifa, A.M, pour ceux qui connaissent Moroni et son vécu démembré. Mais on devine bien la volonté de l’auteur derrière chaque page. Il cherche à ramener un peu de lumière autour d’un État sournois, pris les mains dans le panier, quitte à être excessif. Quitte à écrire le roman de la tyrannie dans toute son horreur. On soulignera juste les moments en surjeu. Les comparaisons osées, naviguant entre « nazisme » et « apartheid ». Difficile après de faire son chemin entre le réel qui inspire l’auteur et ce qui est davantage nourri par le fantasme et l’imaginaire. L’excès dans la manière de relater les scènes de cruauté rappelle des vérités qui ne peuvent être tues, mais rend dubitatif, quant à l’enjeu véritable du romancier…

Le cas des PIG, qui font penser à des porcs, comparés au pire des nazis en uniforme, « sapées comme des Stormtroopers des Tropiques », ramènent par exemple aux premières lettres du PIGN, dont les abus sont connus de tous les Comoriens. « Les PIG donc fonçaient dans le tas, tapaient, à coups de matraque, ou de crosse de fusil, et tiraient à bout portant des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes, voire des balles réelles ». Mais si le fil paraît trop gros, on comprend quand même que l’auteur souligne à sa manière l’horreur absolue du régime en place. En décrivant une « nébuleuse avec à sa tête un quarteron de colonels psychopathes en mal de faits d’armes, qui partageaient la même aversion de l’humaine condition, qui poursuivaient la même rage de piller sans honte, sans vergogne et sans humanité, les caisses de l’État, et qui, sous le sceau inavoué du serment d’Hamilcar, vouaient la même haine inextinguible au Peuple comorien ». La barbarie de la Chapelle écarlate, ses DIMKU en service commandé, sa machine SILIPOM en pleine action. Mais quand on y parle aussi « sacrifices humains » et « vaudouisme », on s’interroge. Où l’art de fabriquer des preuves pour plomber un régime, qui, lui, ne peut s’empêcher d’agir tel « un monstre sanguinaire », dans la vraie vie. Le clan ! La sainte fratrie de la Chapelle écarlate ! Avec son Guigoz en chef, son Kompromator (« Belzébuth ! »), son colonel Chanfidane alias le Poulpe. Un trio terrible (« les fumigateurs du souffre ») dont le pouvoir réside avant tout dans l’art de tétaniser un peuple et de transformer un résultat des urnes, en le repassant au filtre des 104%.

Soeuf Elbadawi